一

1896年1月9日,茅以升在江蘇鎮江五條街草巷出生。自先祖武功大夫茅康隨駕南渡定居丹徒,傳至茅以升已屆三十代。他上有長兄茅以南,六年后有了三弟茅以新。還不到一歲,茅家舉家遷居南京——兩江總督所在地江寧府。嚴格說來,茅以升的童年及青少年都在南京度過,他的成長、成名以及家族的依存都跟南京密不可分。

茅以升的少年時代,晚清中國風云激蕩:戊戌變法、庚子戰亂、廢除科舉、新政立憲。那時南京的新式中小學也正處于摸索初創之中,茅以升7歲入思益學堂、10歲入江南中等商業學堂,15歲那年萌生了留學的念頭,那是1911年的夏天。之前的1909、1910兩年,清廷游美學務處以美國退回部分庚子賠款直接考選了兩批117名學生赴美留學,1911年4月正式開辦清華學堂后,赴美留學須經國內預備培訓后派出。清華學堂分設中等和高等兩科,各四年,八年后經試驗合格再行派赴美國,一般插入大學三年級就讀。為了1911年秋季選派留美學生,學務處早在正月間就在北京招取116名,隨后添招100名的報名工作也在7月30日截止,茅以升正是奔此而去。由于訊息不暢,到了北京方知清華學堂已考過出榜,錯失了這次機會,就這樣打道回府茅以升又于心不甘。此時的他有些焦慮,聽說唐山路礦學堂8月在天津尚有招考,雖說沒有把握,茅以升還是決定趕去一試。多年以后,在唐山母校的一次演講中,茅以升對這次報考有過回憶:

本人未考前,聞北方唐院成績優良,為吾國唯一工程學府,所以決心來考,既考入校,因為入學成績不甚理想,到校后被分在預科,住東新宿舍,看到每日課本,都已學過,毫無興趣,自忖此次投考,非常失望,故致函家中,意在離開此校。家母獲悉,立即回信,嚴行斥責,定要我在校讀書,倘成績不夠,或不畢業,就不必回家。經此刺激,甚為感動,遂樹發憤力學信念,專心致志,結果成績不壞。此事雖然平淡無奇,但憑以往事實經驗,自信力堅強與否,關系個人社會及國家的前途,愿與諸同學共勉。

雖說如此,開學后兩個多月,南方武昌爆發革命,局勢震蕩,清廷竭力控制北方局面,但仍不免人心惶惶,同班同學楊杏佛幾番請假不準,毅然不辭而別,義無反顧地奔向武昌。茅以升也心動了,也想去南京“革命”。母親韓石渠不準,說“要先有學問再革命”。茅以升晚年依然記憶深刻:

我不信、不死心,母親再度告誡,并說:“如離開學校,則不以你為子。”我得信大為震動,眠食不安,決心發憤用功,一定學到畢業。這一事故成為我一生的一個轉折點。

專業似乎也是一個問題,工科也并非茅以升的最愛。

到后方知這學校只有土木工程科,不容選擇,這就決定了終生職業。后來我常想,假如那時我可依志愿考學校,大概我會選擇理科或文科,而不會選擇工程科。由于在土木工程各專業中,橋梁一門需要數學和物理的知識比較多,再加往年秦淮河上事故的印象,我就決定選橋梁為我的專業。

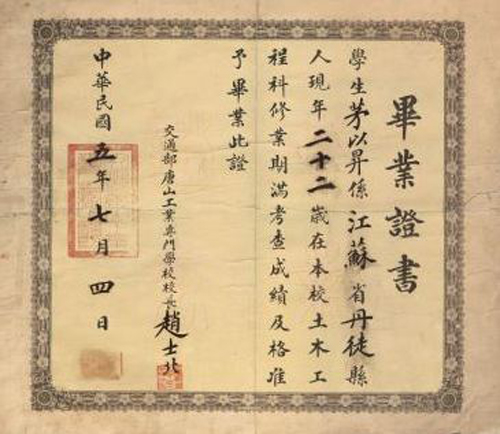

茅以升接下來故事倒是廣為人知,他在唐山路礦學堂、鐵路學校、工業專門學校(5年大學期間改了2次校名)一路領跑,態度端正、方法得當,刻苦用功,不可否認也有天賦。更得中外名師指點,學業突飛猛進,光英文筆記就記了兩百多本,大考年年第一。對數學興趣濃厚,還改進發明了一種計算尺。畢業總成績和論文成績分別得了92分和90分,這在以要求嚴格著稱、給分普遍偏低,通常也就六七十分的唐校頓時引起轟動。

也是在畢業那年,民國政府教育部舉辦了全國專門以上學校(也就是高等院校)成績品展覽評比,這是對發軔自晚清以來中國向西方學習新式教育的一次大檢閱,唐校選送了茅以升、王節堯等學生的土木科工程設計參評,學校的總評成績94,為全國最高,拔得頭籌,一時聲名大振,教育總長范源濂特頒“竢實揚華”匾額一方以資獎勵。如今,“竢實揚華自強不息”已經成為茅以升母校西南交通大學傳遞百年的精神和榮光。

二

苦盡甘來,喜事成筐。恰巧畢業這一年,清華學校開始增設專科生留美項目,就是從全國各專門以上學校的畢業生中考選10人,派往美國大學研究院做研究生。不僅應屆的,也包括往屆已經工作了的,由各學校保送應考,競爭自然十分激烈。結果,茅以升以優異成績入選,唐山高他一班的黃壽恒,上海工專的薛次莘、裘維裕、王成志,北洋大學的燕樹棠等也榜上有名。5年前的留學夢想就這樣不經意間實現了。

唐山母校的力學教授羅忠忱畢業于康奈爾大學研究院,一直欣喜地關注著這位愛徒,向他推薦了康校。美籍數學教授伊頓(Fred Eaton)也是康奈爾畢業,他的老家就在康校附近,好像自然而然的,茅以升把留學目標定在了康奈爾大學。當然,康校土木工程學院橋梁系主任賈柯貝教授(H.S.Jacoby)著書甚富,是美國的知名學者,在橋梁界素負盛名。求名師得真傳,恐怕也是茅以升的理性選擇。

臨行前,清華學校物理教師梅貽琦先生在上海青年會西餐部請專科生十人吃飯,一面送行,一面教導用西餐的禮節。舟行21天后到舊金山登岸,留美同學各奔西東,茅以升乘坐火車先到芝加哥再赴紐約綺色佳(Ithaca)。這是一個以康校為中心的小鎮,卡尤加湖山明水秀,花木扶蘇,曲徑通幽。男女同學各執書包,千百成群,別有天地。早先已來康校學機械的丁昆已經代他租好了一間住房。赴美之行似乎一切順利,康校注冊主任卻說唐山這個學校從未聽到過,到研究院報名之前,須經考試,合格方能注冊。

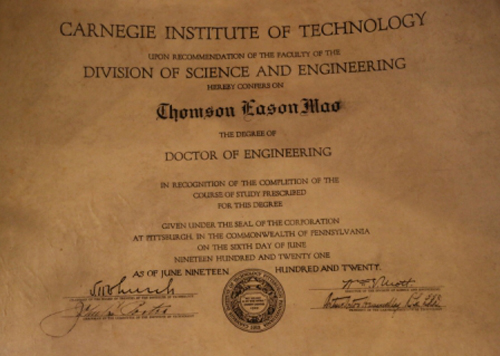

其實,在茅以升之前,通過庚款、稽勛等官派和自費留學,唐校已經有金濤、楊杏佛等入讀康奈爾本科,但確實還未有人申請過研究院,唐校的本科水準注冊主任不知也屬正常。不過,茅以升的考試成績特佳,給注冊主任、賈教授都留下了深刻的印象。以前也曾有人寫到這次注冊考試,說先考本科,成績很好,接著又考研究生入學,同樣優秀,似乎是為了增加一些戲劇性效果。從有關史料來看,注冊考試只需一次,倘若康校清楚申請者學校的本科教育水準,有合格文憑,自然也就無須這樣的考試了。也有人曾寫茅以升在康奈爾獲得碩士學位后,校長在畢業典禮上親自宣布,往后唐校畢業生申請來康奈爾就讀研究院無須考試了。此說還流傳甚廣,唯獨茅以升沒有提及。他倒是饒有興味地提到1917年6月參加碩士(M.C.E.)畢業典禮那天的情形,畢業生們都穿禮服入會場,由于只使用一次,別人一般都是去租禮服,而他特別花錢買了一套碩士禮服穿上,并在那天照了一張禮服照。碩士文憑印在羊皮紙上,由康奈爾大學校長親筆簽名,茅以升珍藏一生。不知何故,這張碩士禮服照片被不少書籍和紀念館標注為博士畢業照,其實匆匆回國的他是在提交鉛印博士論文后于1921年才正式授予博士學位的,為減少加利基理工學院的麻煩,加上他回到唐山母校后十分忙碌,于是便婉言謝絕了由齊魯大學代為張羅舉辦學位授予儀式,自然也不會留下所謂博士袍照片了。

當然,茅以升自己也聽說,他得到康奈爾學位以后,凡唐山畢業生到康奈爾作研究生的,確實就不要求注冊考試了。

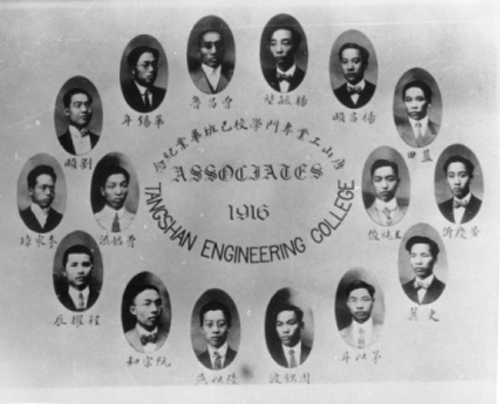

1916年在康奈爾大學一同就讀橋梁研究生的只有茅以升、羅英、鄭華三人,沒有美國學生。其時“一戰”正酣,美國學生念工程研究生的并不多。回國后羅英曾在山海關橋梁廠任廠長,更與茅以升一道完成舉世名作錢塘江大橋;鄭華曾于1929年出任茅以升的母校、時稱交通大學唐山土木工程學院的院長,隨后主持修建了名震一時的南京下關京滬滬杭甬兩路鐵路輪渡工程。

賈柯比教授同時指導三位中國學生,對他們的聰慧和勤奮十分欣賞,平常也是關愛有加,對茅以升尤其器重。賈教授以及茅以升唐山時的數學老師伊頓的夫人都在家中請他吃過飯,茅以升感受到美國家庭和睦親愛的生活氛圍,心里很是贊佩。聽賈教授的課,茅以升很受啟發,當時橋梁的二次應力問題很受關注,茅以升數學不錯,就以此來做碩士論文。

康奈爾大學圖書館保存著茅以升的碩士論文《兩鉸上承鋼桁架拱橋的設計及二次應力研究》。它的設計對象,是一雙線鐵路橋,活荷載是古柏氏E-50,主跨是91.44m(300ft)。論文洋洋灑灑500來頁,二號圖紙的附圖也有13張。正文的內容是以計算單為主,但對選題背景、尺寸擬定、計算分析的原理等作了必要的說明。而加入第五章“二次應力”研究這一內容,對于美國工程科的碩士論文而言,已故西南交通大學著名橋梁學教授錢冬生認為“是超量的”。賈柯比教授認為這是一篇高質量的碩士論文,茅以升回國時也帶回一本打印本,并用英文親筆簽名留贈給他的大學母校圖書館,作為永久的紀念。今天,凡到西南交通大學圖書館翻閱過這本碩士論文的人,無一不對這本百年前的論文和他的作者表示驚嘆和佩服!

三

拿到碩士學位后,茅以升面前擺著兩條路:一是繼續讀博,跟著賈教授搞研究。茅以升發現橋梁理論大有鉆研的余地,橋梁科學大有可為,早就萌發了搞博士論文的念頭。還在唐山讀書時,茅以升就對科學家心生敬仰,他特別崇敬英國劍橋大學科學家湯姆森博士(J.J.Thomson,英國物理學家,1906年獲諾貝爾物理學獎),也渴望有朝一日自己能成為博士。他的號“唐臣”英譯為Thomson,就是這個緣故,自己的英文名就叫Thomson Eatsen Mao。而另一條路,則是到橋梁工廠實習,積累實際經驗。就橋梁工程而言,這一點其實非常重要。賈柯比教授也直言相告:“你搞橋梁,光靠理論不行,一定要有實際經驗”。茅以升冷靜思考后也深知實踐對理論的重要性,幾經權衡,最終還是實習戰勝了博士。

導師賈教授介紹茅以升去鋼鐵之城匹茲堡的一家橋梁公司McClintic-Marshall Co.帶薪實習兩年半,接受繪圖、設計、制造、施工等全程現場訓練,然后分配正式工作。公司總工沃爾夫(Wolfel)是賈教授的好友,一位原籍德國的有名的結構學專家。他對賈教授的這位中國高足很器重,也給與不少關照。沃爾夫常常與茅以升談論理論問題,遇到難解的數學問題就讓茅以升替他做。

1917年7月5日,茅以升告別綺色佳,到“煙城”匹茲堡報到。本來已經準備好安心投入實習,不料這里有個加利基理工學院,是為紀念“鋼鐵大王”加利基而創辦的,著重鋼鐵冶金及鋼鐵結構有關各學科,美術、音樂、戲劇等科也很有名。這個學院演變至今,就是大名鼎鼎的卡耐基-梅隆大學,尤以計算機科學掛冠全美。茅以升也是偶然得到該校一本介紹冊,發現有橋梁系,并設有“工學博士”(Doctoc of Engineering)學位。尤為特別的是設有夜校,所讀學分與日校同一水平。意外出現的這個機會讓茅以升的“博士夢”又跳躍起來:我可以白天去橋梁公司上班,晚上趕到學院上課,這樣不就“兩全其美”了嗎?

于是便去加利基理工學院探詢,得知欲得博士學位須選一個主科、兩個副科,而主科為科技則一個副科為相關的科技、另一副科為人文科學。茅以升帶上在唐山和康奈爾的文憑等文件再去接洽,商定選橋梁為主科,高等數學為第一副科,科學管理為第二副科(茅以升后來回憶說這是他開始接觸到美國科學管理的最早契機)。語言除英文外,要有兩個外語,他選了中文及法文。此外還有若干課程,需要修夠全部學分。茅以升當即決定,注冊在夜間上課。他同時也得知,該校橋梁學教授戴幽(Thayer)也是一位有名的結構專家,與康校的賈柯比教授熟識。又因為該校成立較晚,工學博士尚無人申請,茅以升算是第一次。

晚間的課主要是高等數學、經濟學、科學管理等。數學只為茅以升一個人特別開設,主課教授赫克勒(Heckler)慨嘆道,“為你一人,我費的時間比其他課幾十人的還要多!”

從1917年秋天到1918年12月,幾乎每個清晨5、6點鐘茅以升就得出門匆匆趕往火車站,先去橋梁公司在蘭金(Rankine)的繪圖室或橋梁工廠車間以及在匹茲堡市內的設計室實習工作,晚上7點前則必須趕到加利基學院上課,9點半方才可以回到寓居的房東家。每天做工學習差不多15個鐘頭,有時白天做著工腦筋里也想到功課,同時并進,終日無片刻余暇。

1918年12月18日,茅以升完成了一個正科、兩門副科的所有課程,不久也通過了法文考試。因為要準備博士論文的研究,他不得不提前結束實習,此時離契約的要求尚差一年。總工沃爾夫深表惋惜,在出具的證明信中對他稱贊備至。而在橋梁公司得到的經驗和技能,也讓茅以升終身受益。他在橋梁公司完成了三個階段的實習:繪圖、做模板以及橋梁設計。茅以升頗有感觸,繪圖要把每一鋼橋構件的尺寸標明白,咋看很容易,其實要各構件配合,問題也不簡單;做模板是為了鋼構件如式切邊并打孔,好讓鉚釘穿過。切削鋼構件、打鉚釘都比較費勁,油漆鋼梁也得學會,還時常要去灌油漆桶,油漆很重,拎一桶油漆走路都很費力氣。橋梁設計實習時,有機會時常向總工沃爾夫討教、切磋。匹茲堡的橋梁實習養成了茅以升腳踏實際、注重細節、講求研究的良好習慣,這些在他回國從事橋梁事業時全都派上了用場。

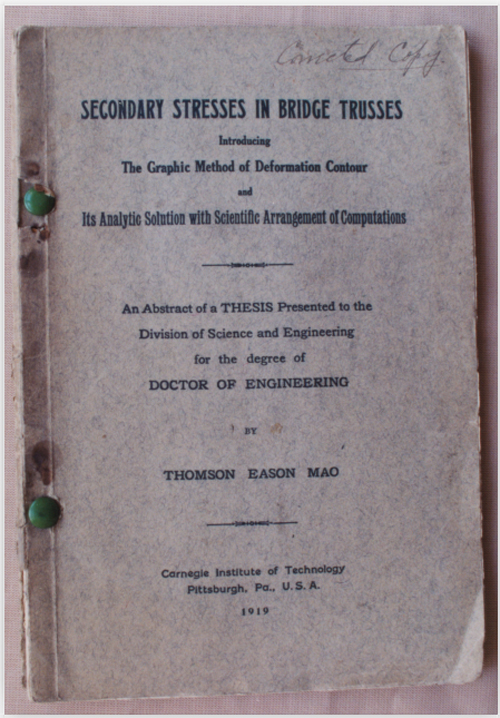

從1919年初,在戴幽教授指導下,茅以升夜以繼日地研究橋梁的“第二應力”(Secondary Stress),正好將碩士期間所做初步研究進一步深入,也以此確定為博士論文的主題。

就在他博士論文研究最緊張的時期,為支持在法國巴黎“和平會議”上中國爭取“一戰”勝利國權益的斗爭,作為“匹茲堡中國留學生會”副會長,茅以升慷慨激昂,執筆起草抗議信,刊登在當地主要報紙上。又自編劇本和宣傳冊子,于4月30日晚在加利基音樂廳舉行“中國夜”宣傳大會,由茅以升作主席,邀請美國科學家白萊希(John.A.Brashear)等友人演說,留學生們演出東方節目,爭取美國人民的同情和支持。幾天后,“五四”運動在北京爆發。

到了10月,博士論文《橋梁桁架內的二次應力》寫成,經學校審查通過。為了這篇論文,加利基理工學院土木系主任麥可羅(F.M.McCullough)特別關懷,字斟句酌,遇有不妥之處即為修改。緊接著,茅以升需要參加博士考試,主考的除橋梁學教授外,還有其他理工科及經濟學科的教授,也順利通過。程序至此,加利基第一個工程學博士已經在向茅以升揮手,同學們也已經開始戲稱他博士了。但學校還有一個條件,就是需要將博士論文鉛印100份存校,這也是當時美國大學普遍的做法。胡適1917年在哥倫比亞大學博士考試通過后,就是由于匆匆回國沒有提交鉛印論文,盡管在中國胡適博士的大名早已叫響,最終也是1927年向哥大補寄完成后才正式獲得哲學博士文憑。茅以升回國后在母校唐山工業專門學校任教授期間,于1920年12月委托中華書局鉛印論文100份,寄交美國后加利基理工學院于1921年正式頒授博士學位。

四

賈柯比教授對茅以升的博士研究工作深表贊許,將茅以升的博士論文推薦給康奈爾大學,授予斐蒂士金質獎章(Fuertes Gold Medal),這是康校頒給研究生中表現最優者,每年一枚。

遠在唐山的羅忠忱教授,得知茅以升即將博士畢業非常高興,他在11月12日寫信給茅以升,說校中一位美籍教授將于來年暑假去職,希望他能回母校接任教授橋梁、結構功課,月薪銀元300元,這是一份巨大的榮譽。茅以升回憶說,“我那時有‘三不主張’,回國后,一不做洋奴,二不做官,三不教書,一心想辦實業,做‘橋梁大王’(來與‘鋼鐵大王’媲美)!但羅老師的厚意,又不便拒絕,于是回信說,立即回國,到后再商。”

那時如茅以升一般的青年,留學學習工科,大多有“實業救國”的理想。像他的唐山預科同學楊杏佛,在康奈爾和哈佛大學學成回國后,也曾聯絡留美同學一道開辦機械工廠。無奈那個時候的中國,政局動蕩,軍閥傾軋,實業的春天遠未到來。

告別匹茲堡,告別房東格雷厄姆(Graham),茅以升有些依依不舍,特別是房東一家對他非常友善,這個祖孫三代的家庭給了茅以升異國他鄉如家人般的溫暖。他哪能忘記格雷格姆的大女兒早晨五點半起來為他做早餐、備好午飯帶去工廠,也記得自己買了照相機為房東一家拍照的歡笑。房東要從威金堡(Wilkinsburg)搬家到斯威斯韋爾(Swissvale),茅以升寧愿暫住幾天旅館,也要與他們會合,感情日久,永生難忘。1979年6月,早已功成名就、84歲高齡的茅以升率中國科協代表團訪問美國華盛頓等六個都市,也得以六十年后重返紐約、匹茲堡,茅以升照著當年的地址去尋訪老房東的家庭,哪知半個世紀的滄桑變遷,格雷厄姆一家已經音訊渺茫,留給老人深深的遺憾。

留美3年半,茅以升收獲了碩士、博士和橋梁公司寶貴的工作經驗;結識了美國的老師、同學、房東、名流,以及全美意氣風發的中國留學生們,情深義厚;游覽了羅切斯特、布法羅、紐約、費城、哥倫布,在美加邊界飽覽尼亞加拉大瀑布的壯美,在邊界橋上流連折返,也曾經乘船穿行哈德遜河、涌動著歐文小說中的浪漫境況,眼界大開,時光美好;既有幸現場聆聽美國總統威爾遜的停戰建設演說,也曾為爭取祖國“一戰”權益編寫劇本、兩次籌劃成功主持“中國夜”晚會,深深體會到了祖國對于海外游子的意義;第一次接觸到美國的電影、歌劇、馬戲雜耍,購買相機學會了攝影沖洗,還漸漸養成了聽留聲機唱片的習慣,也幸運地躲過一場來勢兇猛的流感大瘟疫。

學成報國是茅以升心底的向往,游子思歸,他婉謝了康奈爾大學和卡利基理工學院留校任教的盛意,甚至顧不及最后在匹茲堡修訂鉛印博士論文,在1919年12月的一個冬日匆匆轉赴加拿大溫哥華登船回國。17天后船到上海楊樹浦碼頭,已是1920年1月5日,離茅以升24歲的生日只差4天。沒想到父親茅乃登親自來接,碼頭相見溫暖幸福,也是他得到的最好的生日禮。

茅以升回國后,先是任南京下關新惠民橋工程顧問,為時不長,而要開辦橋梁工廠、設計鋼鐵橋梁也是時機渺茫。重返母校,擔任受人尊敬的教授未嘗不是一個好的去處,夫人戴傳蕙非常滿意,在她看來丈夫非常適合當教書先生。事實上不少留學生回國后都去了大學,這些新生力量帶著知識和熱忱,推動了中國大學的發展和進步。1920年暑期,茅以升回到唐山母校,不久夫人和長子于越、長女于美也從南京前來團聚,次子茅于灤隨后不久也在唐山出生。茅以升幸福溫暖的獨立小家庭在唐山校園建立,此時的他由學生而教授,故園情濃,家庭事業前程似錦。戴夫人后來時常懷念唐山,總覺得那是一家中最美好的時光。茅以升也以極大的熱忱投身教育,革新教學。雖然課程繁重,心情卻十分愉快。1921年交通大學合組,交通總長兼交通大學校長葉恭綽重用留學才俊,年僅25歲的茅以升出任交通大學土木科總教授、交大唐山學校副主任,主任羅忠忱教授放手讓茅以升改革行政和教學,唐校發展加速,一時欣欣向榮。

茅以升“不做教員”的主張無形消遁,他也很快在中國教育界大放異彩。