(口述夏樹林 整理王銳英)

夏樹林,高級工程師,1938年9月生。自1959-1985年,在北京建筑工程學(xué)院(現(xiàn)北京建筑大學(xué))市政工程系道路與橋梁專業(yè)任教,主講橋梁工程、結(jié)構(gòu)設(shè)計原理。1985-2000年,在北京市市政工程局,任市政專業(yè)設(shè)計院橋梁工程師、質(zhì)量監(jiān)督站所長,監(jiān)理公司經(jīng)理、總監(jiān),科技處副處長等職。其間,還擔(dān)任過首都重大市政工程質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)理管理工作。

1978年至今,組織參加北京、山東、山西、河北、浙江、江蘇、福建、廣東等多省市古橋,特別是趙州橋、小商橋等考察、研究工作,主持趙縣永通橋修繕保護(hù)設(shè)計工作。參加《中國古代橋梁技術(shù)史》《趙州橋志》《中國橋梁技術(shù)史(古代篇)》等圖書的執(zhí)筆、編委、審讀等工作。任北京古橋研究院總工程師,目前仍然熱忱關(guān)心、參與部分首都交通建設(shè)工程。

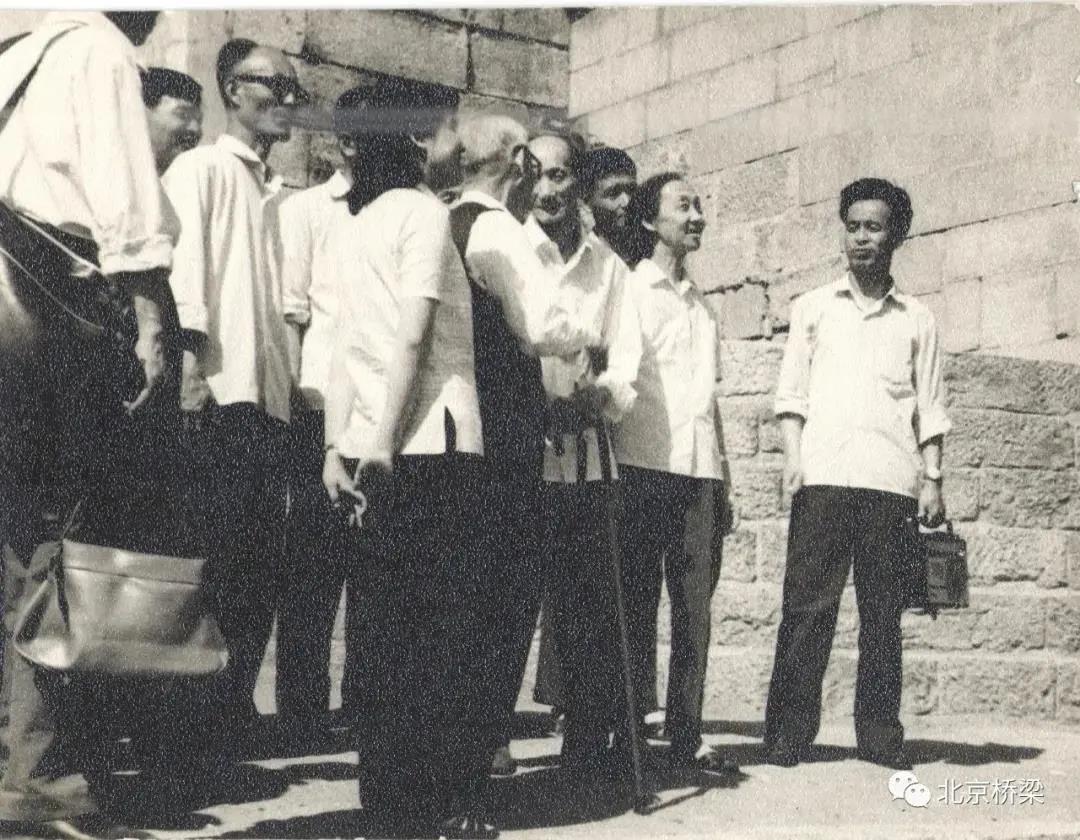

回想自己參加茅以升先生主編的《中國古代橋梁技術(shù)史》一書的相關(guān)工作,感覺其中最大的榮幸不僅使我與趙州橋結(jié)下了不解之緣,而且也與茅老這樣世界著名的橋梁專家結(jié)下了深厚的忘年之交的師生情誼。自1978年起直至茅老去世前的十一年間,我有機(jī)會多次到茅老家中匯報、請教。其實作為一個小字輩,我與茅老相差50歲,開始結(jié)識茅老,我是相當(dāng)忐忑的。當(dāng)年茅老雖然已經(jīng)是80多歲的老人了,因為高度近視,視力很差,但他的聽力非常驚人。記得有一次,我剛剛進(jìn)門,還沒有見面,在門口就聽到他的聲音:“是夏老師來了吧?”我趕緊走進(jìn)他的書房說:“您是老領(lǐng)導(dǎo)、老前輩,可不能稱我是老師啊!”他鄭重地說:“我稱呼您老師是對您的尊重,也是鞭策、是鼓勵,要繼續(xù)努力呀!”。與茅老相識,當(dāng)面聆聽他的教誨,讓我倍感榮幸。茅老非常重視和堅持身體力行支持教育和橋梁科普事業(yè)。即使到了晚年,因身體原因無法講課,還不忘囑咐有關(guān)人員履行這一神圣職責(zé)。本人就有幸受茅老委托,曾經(jīng)幾次替他到南禮士路育民小學(xué)、五中等中小學(xué)校作橋梁科普講座,從中受到莫大教益。記得四十年前的1978年10月26日,我代表北京建筑工程學(xué)院邀請茅老為我校大學(xué)生做報告,當(dāng)時已經(jīng)82歲的茅老當(dāng)著新一屆的大學(xué)生們背誦圓周率到小數(shù)點后20幾位,令在場的師生非常敬佩。1979年到1980年間,我校電教科拍攝了《趙州橋》專題教育片,曾經(jīng)到茅老家現(xiàn)場采訪、拍片,茅老很是支持。這部《趙州橋》由我組織并負(fù)責(zé)編寫分鏡頭腳本,韓志堅負(fù)責(zé)拍攝,郭瑩解說,最后獲得了北京市高校科教片一等獎。說到拍片,還有一部片子也與趙州橋有關(guān)。那是1980年夏,北京科教電影制片廠接到當(dāng)時國務(wù)院谷牧副總理的批示,要求立即拍攝一批介紹國畫大師藝術(shù)成就的專題影片,其中有:李可染、李苦禪、葉淺予、蔣兆和……攝制組為了表現(xiàn)蔣兆和先生的高超技法,在影片中設(shè)計了蔣兆和先生為茅以升現(xiàn)場寫生的情節(jié)……”。在紀(jì)錄片拍攝過程中,茅老向攝制人員吐露了他內(nèi)心的愿望,那就是他研究和撰寫《中國橋梁史》,希望再次親臨河北趙縣,到現(xiàn)場參觀和考察趙州橋。聽到此事,攝制組就決定讓科學(xué)家茅以升和畫家蔣兆和一起同游趙州橋。這樣,同年6月8日,我就有幸陪同茅以升先生、蔣兆和先生和肖瓊女士等人從北京坐火車,專程來到趙州橋,中央新聞電影制片廠楊恩璞導(dǎo)演帶隊全程拍攝。

茅以升、蔣兆和先生和肖瓊女士等人同游

趙州橋(右一為本人),1980年6月8日

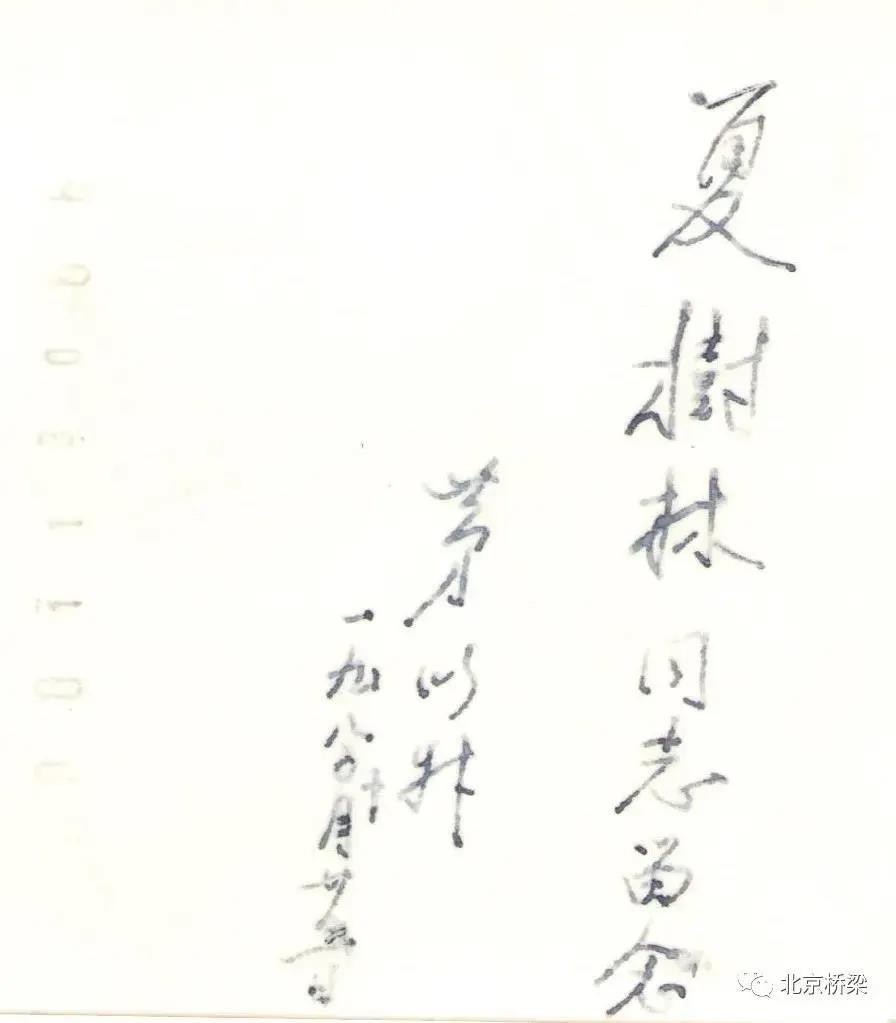

一到趙州橋,茅、蔣二老就漫步在河岸上,興致勃勃地仔細(xì)欣賞趙州橋的每一個細(xì)節(jié),贊嘆著古代勞動人民的偉大創(chuàng)造。茅老興奮地說:“從趙州橋身上,我們不僅看到了至今仍沒有過期的造橋技術(shù),而且還感受到中華民族勇于攀登科學(xué)高峰的創(chuàng)造精神。”蔣兆和先生聽到茅老這一席話,當(dāng)下就有了想法,他決定,以恢弘的趙州橋為背景來構(gòu)思創(chuàng)作茅以升的肖像畫,以景寫情刻畫當(dāng)代中國科學(xué)家再創(chuàng)世界科技奇跡的決心。1981年,蔣兆和完成畫作,此畫曾在中國美術(shù)館展覽。期間,自己不僅一路聆聽茅老講述橋梁故事,事后還由我專程登門拜訪蔣兆和先生,將趙州橋合影照片送到他家里。1980年10月20日,《中國古橋技術(shù)史》第三次編寫工作會議在杭州西子賓館召開,我陪同當(dāng)時84歲的茅老重游杭州,并且在錢塘江大橋和六和塔下與茅老合影。事后,茅老沒有忽略我這個小字輩,親自在合影照片背后寫下了:“夏樹林同志留念,茅以升,1980年10月25日”,足見茅老的嚴(yán)謹(jǐn)和謙和。

在錢塘江大橋和六和塔下我與茅老合影、

茅老為我題字,1980年10月20日

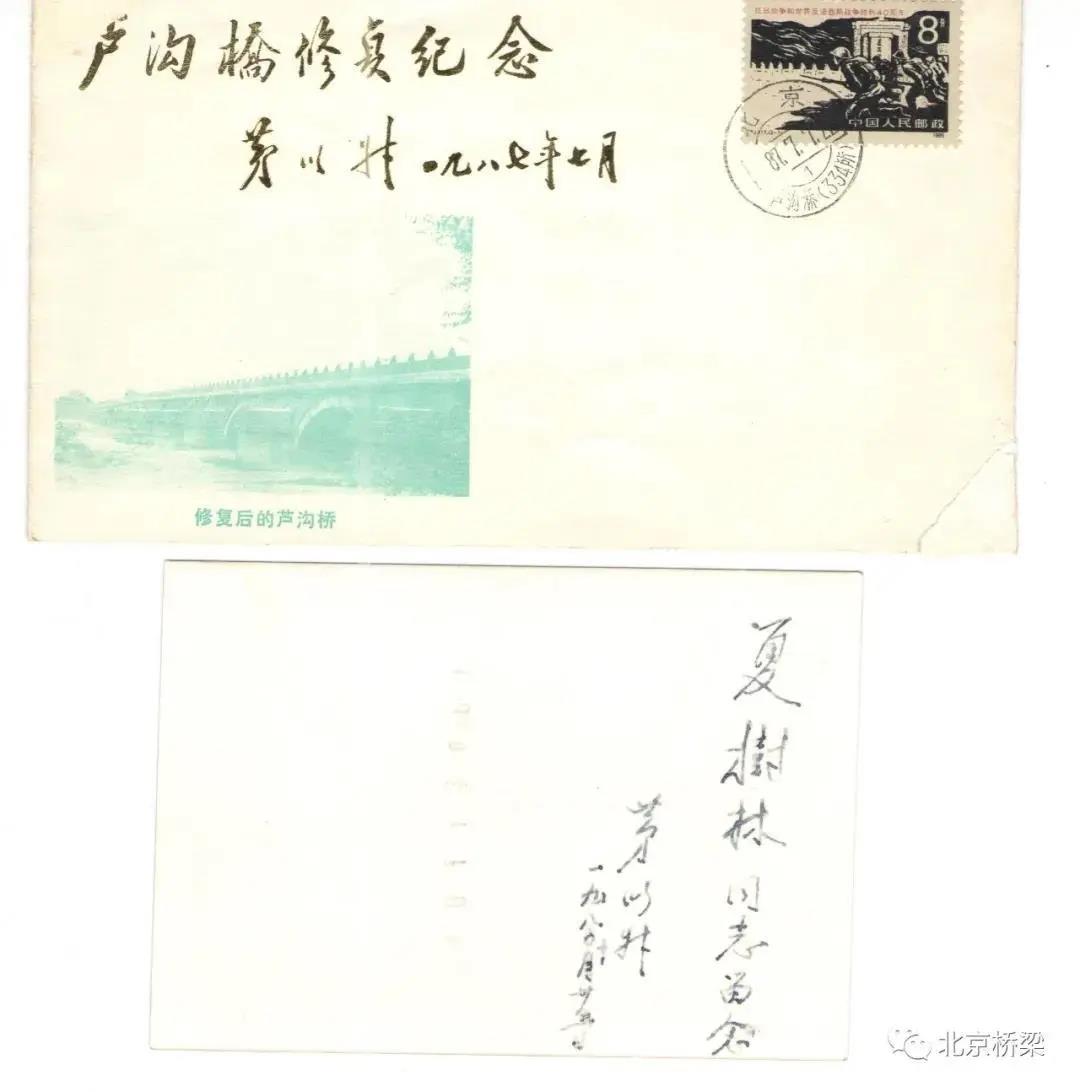

眾所周知,茅老的書法自成一體、頗有功力。與茅老接觸多了,也有請茅老題字之事。但我從來沒有請茅老為我自己題字,想來甚是遺憾。1984年6月,《北京建筑工程學(xué)院學(xué)報》創(chuàng)刊,專門請茅老題字:“匯流成川、學(xué)用結(jié)合”。1987年7月7日是中國人民抗日戰(zhàn)爭全面抗戰(zhàn)50周年紀(jì)念日,原北京市市政工程局集郵協(xié)會,擬請郵政局發(fā)行《抗日戰(zhàn)爭50周年盧溝橋修復(fù)紀(jì)念首日封》。當(dāng)時由我?guī)ьI(lǐng)原市政局副局長夏明鑒和原市政局市政管理處孔慶普先生來到茅老家里,請求他題字。茅老欣然同意,并向我們講述了盧溝橋和錢塘江大橋在抗日戰(zhàn)爭中的故事。當(dāng)時,茅老已經(jīng)91歲高齡了,視力也不好,所以這件首日封題字“盧溝橋修復(fù)紀(jì)念”是由茅老的秘書許宏儒題寫的。

請茅老為《抗日戰(zhàn)爭50周年盧溝橋修復(fù)紀(jì)念首日封》

題字,1987年7月

作為茅老的晚輩,我今年也已經(jīng)80歲了。回顧與茅老相處的日子歷歷在目,感覺自己仍像茅老的學(xué)生時常聽到他的教誨,總是在鞭策自己不懈努力。

2018年6月30日