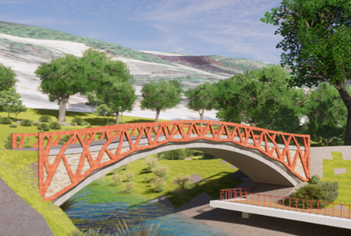

1、特等獎:諾羽橋

橋址:四川大涼山彝族自治州甘洛縣普昌鎮橋邊村

學校:西南交通大學5隊

指導老師:何畏、強斌

參賽學生:陶燦、何苗、張鈺涵、李春陽、李艾玥

作品介紹:

橋梁為1×50m簡支提籃式鋼拱橋,橋寬7m,U型重力式橋臺,擴大基礎。

本橋以木瓦片的欄桿呼應山鷹的羽翼,用扭轉瓦片的手法賦予橋身動感,來模擬山鷹翱翔的雄姿。“諾·羽”是對橋梁形態的詮釋,也是我們對大涼山孩子們的美好祝愿:希望橋邊村兒童能夠像鷹一樣勇于翻越大山,展翅翱翔。

“自能成羽翼,何必仰云梯”,在橋梁的聯結下,他們終將會通過自身的努力成就一番事業。

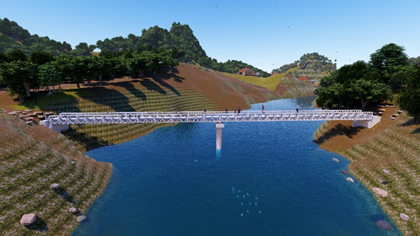

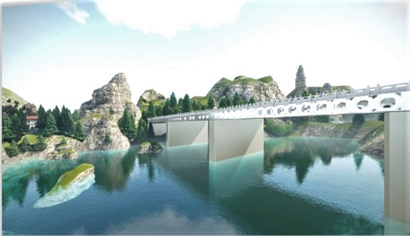

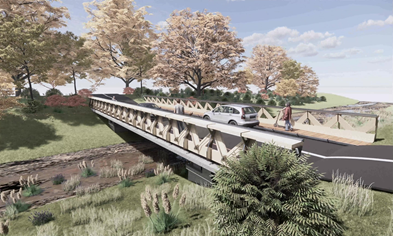

2、特等獎:興安橋

橋址:內蒙興安盟科右前旗額爾格圖鎮五家戶

學校:哈爾濱工業大學1隊

指導老師:張連振

參賽學生:張大光、楊慶偉、苗志亮、王鑫琰、楊子熠

作品介紹:

橋梁為2×15m無風撐下承式鋼桁架組合梁橋,橋寬9.5m,柱式墩臺,擴大基礎。主桁架采用三角形多腹桿桁架結構形式,利用三角形構造穩定的優勢來克服取消橫撐后的橫向穩定問題。同時,橋面以上的桁架兼作為橋梁欄桿使用,一舉兩得。

橋梁主體采用鋼桁架橋型,外觀輕盈通透,線型優美舒緩,與周圍自然環境融為一體,有著良好的視覺效果,具有較強的觀賞性,建成之后可成為額爾格圖鎮額爾敦嘎查的地標性建筑。

3、特等獎:玉葉橋

橋址:內蒙呼和浩特市土默特左旗西河沿村

學校:清華大學1隊

指導老師:邢沁妍、丁然

參賽學生:覃思中、康博睿、楊少博、柳昂、李奕輝

作品介紹:

橋梁為1×18m預應力混凝土空心板,橋寬12m,其中2.4m為中間帶,U型重力式橋臺,擴大基礎。

我們為橋梁取名為“玉葉橋”,其名字有四重含義:一是“玉葉”取自“玉米葉”中的“玉”“葉”二字,象征著當地人民農作物豐收的美好意愿;二是“玉葉”本身即為一種植物,素有“金枝玉葉”之稱,形容花木枝葉美好,也表示出橋梁的優美形態如“金枝玉葉”一般;三是“玉葉”諧音“雨夜”,當地素來缺水,諧音“雨夜”也寓意風調雨順,希望能為當地帶來適時的氣候和雨水;四是“玉葉”也喻云彩,“玉葉散秋影,金風飄紫煙”,“云”是自然的象征,也是一種人生境界的寫照,表達了人與自然和諧共處的美好愿景。

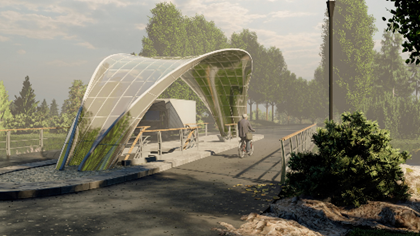

1、一等獎:歸鄉橋

橋址:上海市嘉定區華亭鎮連俊村

學校:北京建筑大學2隊

指導老師:焦馳宇、喬宏

參賽學生:王寒冰、馬輝、張思藝、覃希學、張云開

作品介紹:

橋梁為1×19m廊亭式、空腹式板拱橋,橋寬6.6m。

綜合考慮嘉定地區著名的地標建筑——法華塔,該塔既是文化的象征也是歷史的象征,周邊的建筑也充分體現著地區所獨有的風格與底蘊,所以根據此處為靈感,以塔前的拱橋為基礎,周邊的特色建筑為設計,提取出獨具美感的建筑形式。連廊的設計,為行人遮陽、擋雨,寓意著建造一座能夠融入民間,讓人感到安心、溫暖的,同時又有自身特點的小橋。

2、一等獎:摘星橋

橋址:四川大涼山彝族自治州甘洛縣普昌鎮橋邊村

學校:西南交通大學1隊

指導老師:強斌、何畏

參賽學生:楊勇、修乃越、葉子璇、宋雨萌、李琳

作品介紹:

橋梁為1×50m鋼筋混凝土桁架拱,橋寬5m。

作品體現了古人“天人合一”的自然觀與造物觀,是中國傳統審美觀“大美無形、萬象歸一”的器物呈現,也是“無為”思想的物態傳承,其魅力在于崇高、優美、飄逸、空靈。

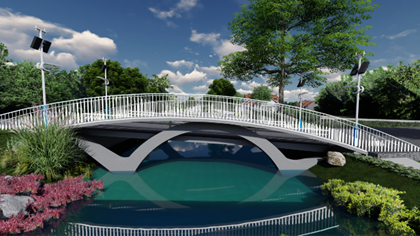

3、一等獎:慈安橋

橋址:陜西省安康市石泉縣池河鎮明星村

學校:河海大學1隊

指導老師:雷笑、劉榮

參賽學生:張璟桓、薛小萌、何心儀、董子昂、古劍

作品介紹:

橋梁為1×13m波紋鋼-混凝土組合坦拱橋,橋寬5m。

為了實現多變的設計和纖細的外觀,并結合當地實際需求,團隊決定采用坦拱造型,較大的弧度賦予橋梁浪漫的意象,同時減緩了橋梁兩端高差,使車輛行人具有很好的可通過性,且使橋面與兩端路面更加連貫。拱式橋有一種騰躍的動感,視覺感受愉悅。坦拱造型與半圓拱相比猶如“新月出云”,格外顯得輕捷而富有力感。橋面高低形態協調,微微隆起的拱頂與兩端反彎曲線組合如絲綢般輕盈柔美,纖柔的橋體與農村田園秀美的風光十分和諧。全橋立面自上而下虛實層次分明,橋身呈現實感,上部的欄桿呈現虛感,虛實結合,將視覺美感與安全心理感受結合在一起。

4、一等獎:安善橋

橋址:重慶市榮昌區安富街道通安村14社

學校:重慶交通大學1隊

指導老師:錢驥、周水興

參賽學生:楊濤、劉芋伶、徐瑤、賈慧敏、莢瑞馨

作品介紹:

橋梁為2×5m鋼筋混凝土剛構橋,橋寬5.5m。

此方案命名為“安善橋”,“安”取自通安村,有安寧、祥和之意;“善”諧音“扇”,取榮昌特色——折扇為主要設計元素,“善”亦有上善若水之意,期望此橋能如水滋潤萬物一般為通安村的振興“錦上添花”,成為該村旅游發展的標志之一。將安與善結合在一起,安善,有安吉安好之意。

5、一等獎:水竹橋

橋址:福建省福州市閩清縣縣梅溪鎮北溪村水井堡

學校:福州大學2隊

指導老師:趙秋、楊艷

參賽學生:林銘毅、胡坤煊、蔣羽超、吳游冬、詹雪琳

作品介紹:

橋梁為1×18m裝配式組合桁梁無縫橋。

本作品選擇鋼-混凝土組合結構形式,一方面是為了響應國家最新的綠色、環保與可持續發展的建筑理念,另一方面則是為了助力國家如期實現“碳達峰·碳中和”的發展目標。設計結合鋼材低碳、節能、綠色環保,以及重建、改建、拆除幾乎不產生建筑垃圾,體現了保護環境的綠色宗旨。梁、臺固結是為了提高橋梁的整體穩定性,增強橋梁的抗水流沖刷能力。

1、二等獎:睆星橋

橋址:北京市密云區牛盆峪村

學校:北京建筑大學1隊

指導老師:喬宏、王毅娟

參賽學生:戴祖豪、王辰羽、袁永沛、黃可欣、李詠琪

作品介紹:

橋梁為1×33m鋼筋混凝土斜腿剛構橋,橋寬7.5m。

加設由路面通往河道的螺旋樓梯,該樓梯的造型設計結合了“金牛飲水”的傳說,從俯視角度來看樓梯像蜷縮著的牛尾。在螺旋樓梯對應的橋頭兩側設觀景平臺。通過在觀景平臺設置綠植造型,觀景平臺與橋體相結合的俯視圖呈現出“牛低頭飲水”的形態,以表達當地關于“金牛飲水”的傳說。橋面構造當中的人行道板鋪裝材料采用了北京建筑大學自主研發的路面發光材料,在美化當地夜景的同時體現節能減排的理念。為我國實現“碳中和,碳達峰”貢獻力量。

2、二等獎:芳華橋

橋址:四川省甘洛縣普昌鎮橋邊村

學校:北京交通大學1隊

指導老師:楊麗輝

參賽學生:李啟明、徐國珍、龔煥杰、楊春云、鞏勛勛

作品介紹:

橋梁為2×30m貝雷片拼裝連續梁橋,橋寬3.374m。

橋梁造型選自甘洛彝族磨兒秋,象征彝族人民的堅韌與拼搏。

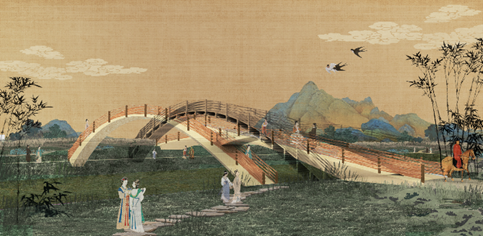

3、二等獎:竹笙橋

橋址:重慶市榮昌區吳家鎮雙流村

學校:北京工業大學2隊

指導老師:劉越、張帆

參賽學生:王睿鵬、李婧、孔德尚、張樂宸、王瑞

作品介紹:

橋梁為1×33.15m竹拱橋,橋寬1.5m。

橋體以編織作為母題,借鑒清明上河圖中的虹橋的疊梁拱結構,在保證結構受力合理的同時保持生態美觀。橋面的紋路根據坡度變化而變換密度,產生韻律,起到裝飾且防滑的作用。欄桿根據高度變化鏤空有所變化,中間稀疏而兩端稠密,既保證安全又有助于泄洪。

4、二等獎:蝶彩橋

橋址:陜西省安康市石泉縣明星村

學校:河海大學2隊

指導老師:謝發祥、盧漫

參賽學生:晏彬淇、呂霖、李炳志、袁華青、張軻

作品介紹:

橋梁為2.61+8.12+2.61m鋼筋混凝土中承式拱橋,橋寬8.4m。

蝶彩橋在造型選擇源于本地文化,通過對自然和人文環境的挖掘,提煉出具有地方性和象征意義的設計元素,形成既能滿足結構受力又能滿足景觀要求的橋梁,體現出橋梁力與美的結合。

5、二等獎:榮夏橋

橋址:重慶市榮昌區吳家鎮雙流村

學校:重慶交通大學2隊

指導老師:高燕梅、魏曉

參賽學生:譚明利、胡瑜、楊添印、蔣升望、董乃乾

作品介紹:

橋梁為1×64m高強鋼索應力帶橋,橋寬3m。

“榮夏橋”,取義“春榮夏物茂”。橋梁以“輕如蟬翼,薄如宣紙,平如水鏡,細如羅娟”的榮昌夏布為設計元素,并貫穿到橋梁主體及細部構造設計中,使整個橋梁似輕柔的夏布一樣飄過清流河,懸掛在山間,并于山巒起伏、連綿不絕的環境特色融為一體,體現了夏布文化與榮昌人的智慧早已絲絲纏繞,并且生生不息,歷久彌新。

6、二等獎:輪回橋

橋址:河南省南陽市新野縣溧河鋪鎮周營村

學校:東南大學2隊

指導老師:楊明

參賽學生:石珩、趙健凱、陳楚蓉、肖睿強

作品介紹:

橋梁為3×8.2m簡支鋼圓環腹梁橋,橋寬6.5m。

鋼圓環腹梁是在蜂窩梁和桁腹式梁的基礎上發展而來的一種新型的梁結構。該結構采用空心鋼圓環取代傳統梁式結構的薄壁腹板結構,頂底板通過連接件與空心圓鋼腹管連接形成整體。受力上主要依靠頂底板承受彎矩,鋼圓環腹圈承受剪力。同時該結構加工迅速,工業制造和裝配程度高,部件易于更換,施工簡單,且具有一定美學效果。

7、二等獎:星之眼

橋址:四川省廣漢市三星堆鎮楠林村

學校:華南理工大學1隊

指導老師:胡楠

參賽學生:陳熳、朱璐、尹祎瑋、程文龍、熊波泉

作品介紹:

橋梁為3.7+3.8+3.8+3.7m張弦梁鋼管拱橋,橋寬5.5m。

張弦梁-拱組合在視覺上形成“眼”的形狀,采用青銅色涂料作裝飾,像極了三星堆持續出土的銅人頭像和青銅面具等文物形象。因此我們將該橋命名為“星之眼”,體現了三星堆鎮的特色風貌和古蜀文明“沉睡三千年,一醒驚天下”的事實;同時,也寓意我們眼望三星堆,探索中華文明,增強文化自信,帶動地區繁榮發展。

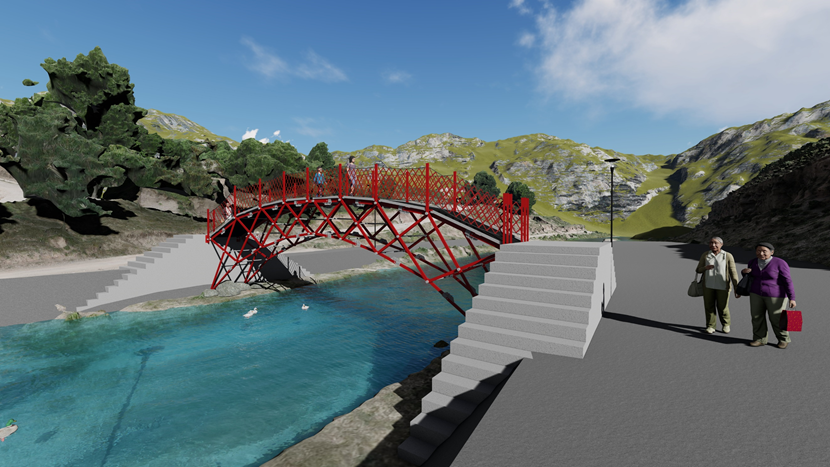

8、二等獎:劉家拱橋

橋址:重慶市榮昌區安富街道通安村

學校:清華大學2隊

指導老師:李威、林佳瑞

參賽學生:馮捷訊、羅書宇、敖羽欣、俞欣汝

作品介紹:

橋梁為1×20m鋼拱橋,橋寬6.5m。

在雙橋方案中,原有的劉家拱橋是對失落的地方記憶的喚醒,而其老舊的橋面經過改造加固可以較好地完成行人通行問題,實現人車分流,成為村民散步的節點。而修建新橋,則提供了安全的便捷交通,作為車行橋,實現通安河兩岸的車輛互通。

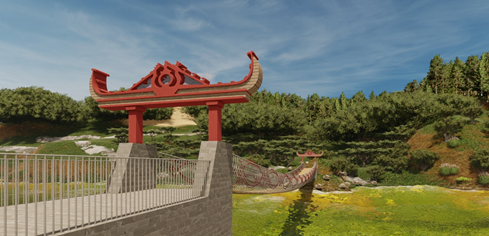

1、三等獎:達拉橋

橋址:四川省甘洛縣普昌鎮橋邊村

學校:重慶大學1隊

指導老師:涂熙、高永

參賽學生:蔣浩、劉彥麟、覃其馨、劉昱彤

作品介紹:

橋梁為1×45m高強鋼索平拉索橋,橋寬2.6m。

雙墩平拉索橋,通過鋼索面連接兩端,大大減少了主梁的高度,施工更簡單,材料運輸方便,后期維護簡單。全橋具有一定的流線型結構,造型美觀,體現彝族特色。欄桿圖案采用了當地刺繡的基本圖案,波浪的總體流線,交叉之后的圖案是彝族刺繡中象征動物中的羊角,體現了當地村民對家中畜牧業發展的良好祝愿。門頭圖案采用一種屋檐的做法,采用紅色主色調,體現學生的朝氣蓬勃,也是對當地學生今后發展的美好希望,同時整體造型采用了當地彝族建筑的屋檐造型,通過這種方式融入村民的文化交融中。

2、三等獎:星昱橋

橋址:四川省廣漢市三星堆鎮楠林村

學校:西南交通大學2隊

指導老師:張迅、夏嵩

參賽學生:李晴、李宵陽、嚴基、方培乂、徐洋洋

作品介紹:

橋梁為1×12m預應力混凝土簡支空心板橋,橋寬5.5m。

護欄外觀設計融入三星堆文化,采用傳統的中式雕刻設計,在護欄石柱上采用三星堆青銅面具的符號,在護欄石板上刻著太陽神鳥金箔圖案,表達了古蜀人對生命和運動的謳歌。

3、三等獎:河洛一方

橋址:四川省甘洛縣普昌鎮橋邊村

學校:北京工業大學1隊

指導老師:劉越、李寧

參賽學生:孫克荻、任樂天、單言、劉羿彤、李雨佳

作品介紹:

橋梁為1×60m鋼筋混凝土拱橋加應力帶橋,橋寬2m+2m。

所謂河洛一方,“河”取自尼日河,“洛”取自甘洛,詩經有言:“蒹葭蒼蒼,白露為霜。所謂伊人,在水一方”,橋身曲態即取自于此,正如美人那婀娜的身姿,以一種極具古典韻律的方式體現出“蜀地”天府之氣息,與當地的風水人情和自然景觀融為一體,絲毫不顯突兀之意。上方應力帶形式的橋如甘洛縣綿延起伏的山巒,下方略有平彎的拱橋宛如在山巒包圍下的蜿蜒河流。精密算法之下,二者以網狀結構輔以聯系,纖細的連接,于山水之間,與磅礴氣勢相襯,更顯輕盈美感。

4、三等獎:雙流橋

橋址:重慶市榮昌區吳家鎮雙流村

學校:浙江大學1隊

指導老師:李賓賓

參賽學生:彭辰楊、邱晗燁、高卓爾、施晨翰、王佩祥

作品介紹:

橋梁為23.5+30+23.5m連續鋼混疊合梁橋,橋寬3.2m。

橋梁造型細長,姿態輕盈。預制拼裝的建造方式施工簡便,工期短,對周圍環境以及當地村民的生產生活影響小。橋面的Glubam膠合板取自周圍豐富的毛竹資源,總體奉行目前低碳建筑和節能減排的設計理念,以助力國家“碳達峰”、“碳中和”的目標。山茶花作為重慶的市花,在雙流村當地分布廣泛。在欄桿設計中,參差排布的棕色和杏色木材不斷延伸向前,展現出開放的山茶花的形象,與河流兩岸漫山遍野的山茶花交相輝映。

5、三等獎:翦彩橋

橋址:甘肅省慶陽市鎮原縣王咀村

學校:浙江大學2隊

指導老師:汪勁豐

參賽學生:蘇文超、陳奕揚、朱怡江、仲夏、王強

作品介紹:

橋梁為1×14.4m展開式鋼桁架拱橋,橋寬1.61m。

本橋最大特點是桁架雖各桿件長度不一,但可通過折疊、展開這一過程,將繁瑣的桿件焊接拼裝工作從施工現場轉移到工廠。由于折疊后體型較小,可以用一般貨車進行方便的運輸。因結構輕盈,橋架施工全過程中涉及的機械極少,僅需數人即可完成施工。

6、三等獎:丹和橋

橋址:貴州省金沙縣木孔鄉底水村

學校:貴州大學3隊

指導老師:厲佩佩、周理

參賽學生:梁璐、楊雯、王貴霞、鄧何雙、郭廣

作品介紹:

橋梁為1×60m鋼管桁架拱橋,橋寬6m。

“丹和橋”的名字也來源于此,“丹”,意為紅色,因此橋梁的名稱和紅有了關聯,特指“紅軍的赤誠丹心”,“和”指“中華人民一直以來以和為貴的傳統思想”。從小家來看,丹和又代表了貴州人民的性格特征,熱情和善,與自然與人文有著親密的聯系。

7、三等獎:生長的樹枝

橋址:福建省閩清縣北溪村水井堡燕蓮溪

學校:東南大學3隊

指導老師:胡曉倫

參賽學生:張澤龍等

作品介紹:

橋梁為1×16m實腹無鉸板拱橋,橋寬4.5m。

橋梁結構簡單,造價低,施工難度小,可就地取材,耐久性好。曲線優美,樹枝狀護欄與村莊風貌相合。整體造型充滿動態美感,生機勃勃。鏤空設計增加了視覺上的通透性和空間感。

8、三等獎:絲路長安

橋址:長安大學渭水校區

學校:長安大學1隊

指導老師:王峰

參賽學生:孟金虎、周之晗、祁瀚洋、李森、杜燁

作品介紹:

橋梁為1×14m簡支鋼箱梁,橋寬2.5m。

“絲路”之名,絲路是中華民族通往世界的第一條千年古道,傳承著中國的文化脈絡,而長安大學正位于古絲綢之路的起點—西安。俯瞰之下,橋梁整體造型靈動,宛若一個“蝴蝶結”,與周圍建筑相比極具張力,突出長安大學建校七十周年的喜慶氛圍。

9、三等獎:繼遠橋

橋址:陜西省西安市長安大學渭水校區

學校:長安大學2隊

指導老師:陳峰

參賽學生:陳政豪、劉宇、高飛、蘇岱松、師夫特

作品介紹:

橋梁為12+36+12m三跨連續鋼-混凝土拱橋,橋寬4.8m。

“繼遠”是一個承前啟后的時代標記,是長安大學學子對歷史光輝的虔誠學習,更是對精彩未來的無限暢想!平滑的流線、穩定的結構、開放的空間,“繼遠橋”用設計在傳遞一種時代精神。

10、三等獎:水井堡橋

橋址:福建省閩清縣梅溪鎮北溪村水井堡

學校:福州大學1隊

指導老師:楊艷、趙秋

參賽學生:陳鵬、劉晨、吳曉晴、嚴正力、余宜冰

作品介紹:

橋梁為1×18m鋼管混凝土編織拱橋,橋寬6m。

鋼管混凝土編織拱橋因其獨特的結構形式所帶來的經濟性、安全性、實用性,因地制宜的特色文化,加之其快速施工的便利特點,具有深入的研究價值。以及近階段鋼管混凝土橋的普及,對該種橋型的結構形式和施工工序作進一步優化,具有強大的市場應用前景。優越的結構受力特征加之傳統合理的編木結構形式以及經濟的全壽命成本,不斷優化橋梁結構,在將來一定會進行大規模的投入建設。

11、三等獎:安歌橋

橋址:廣西河池天峨縣六排鎮納洞村

學校:廣西大學2隊

指導老師:柯璐、秦嶺

參賽學生:趙鑫東、韓斌、覃庭毅、田浩、寧慶博

作品介紹:

橋梁為7+10+7=24m鋼筋混凝土斜腿剛構橋,橋寬6m。

螞拐是壯族人民對青蛙的俗稱,螞拐節以圖像形態,表達了稻作文明中青蛙崇拜的文化表征,蘊含著豐富的稻作文化內涵。壯族先民認為螞拐是天上雷神的子女,具有呼風喚雨的功能,是專為人間降雨的神靈,因此受到膜拜。至今在壯族的民間仍流傳著很多關于青蛙溝通天地神人和保佑五谷豐登的民間傳說、歌謠和神話故事。橋梁欄桿采用螞拐圖騰就是為了突出當地的文化表征和內涵。

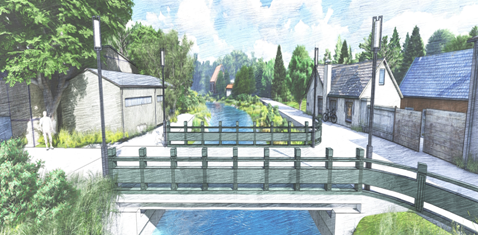

12、三等獎:松花渡橋

橋址:黑龍江省哈爾濱市五常市張粉房村學校:清華大學3隊

指導老師:邢沁妍、李威

參賽學生:程志剛、馮昊龍、李畯雯、顧燚、寧昆鵬

作品介紹:

橋梁為1×19m預應力混凝土空心板橋,橋寬8.2m。

“松花渡橋”設計出發點源于對在地材料與場地特色兩方面的思考。一方面,黑龍江五常林木、鋼鐵資源豐富,且木材為可再生資源,因此考慮使用混凝土結合鋼、木材質的橋體設計。另一方面,民意鄉周遭連天芳草、景色秀麗,在造型設計方面,決定使橋體以靜默、謙遜的姿態融入造化自然中,并充分發揮木材的近人性質,營造溫馨恬淡的鄉野氛圍。因此橋身欄桿與鋪地的設計簡約蘊藉,將起圍護作用的欄桿與鋼結構相結合,彰顯結構美感。在此基礎上,結合五常當地盛產稻米的風土,在鋼結構欄桿細部設計中加入抽象化的稻穗元素,以其為燈效,結出年年歲歲飽滿溫暖的希望。