2018年2月4日至5日,在港珠澳大橋主體工程完成之際,港珠澳大橋管理局和中國交建港珠澳大橋島隧項目總經理部共同主辦的“港珠澳大橋島隧工程景觀設計暨工程美學研討會”在廣東省中山市隆重舉辦。交通運輸部原部長黃鎮東、原副部長胡希捷、中國科學院院士孫鈞、中國工程院外籍院士鄧文中、中國工程院院士謝禮立、鄭皆連、丁烈云、交通運輸部原總工程師鳳懋潤、香港工程科學院院士劉正光、茅以升基金會秘書長茅玉麟等領導和專家、以及相關行業代表、媒體記者等200多名嘉賓出席會議。與會人員就工程美學問題進行了研討和交流。全國茅以升班師生代表作為特別嘉賓受邀參加。

研討會會場

為了使高校茅以升班的莘莘學子們更加開闊眼界,親身感受港珠澳大橋這一世紀工程的構想和建設的過程、聆聽大師們的精彩剖析和分享、體會建設者們的大國工匠精神,茅以升基金會在接到邀請后,又專門與大會主辦方溝通協調,為茅以升班的學生們申請到8個參會名額。最終,西南交通大學、天津大學、重慶交通大學、北京工業大學的師生代表如愿參會。

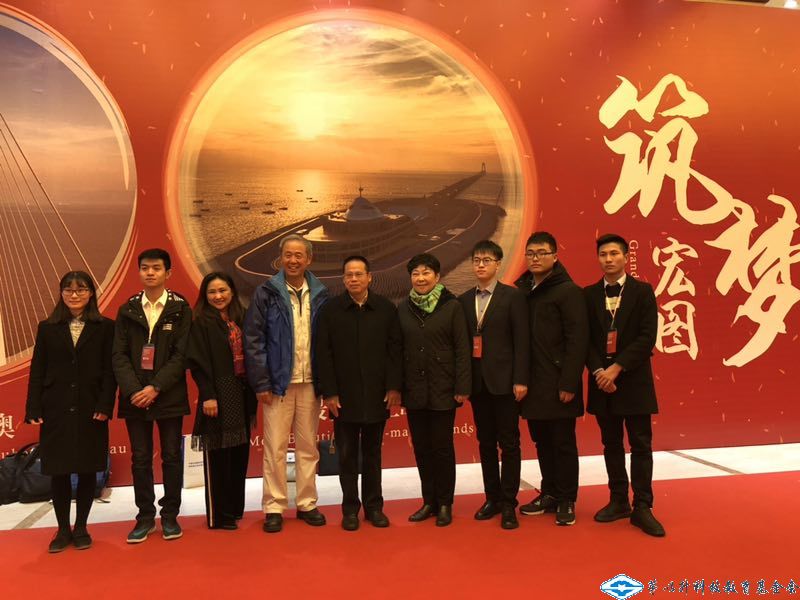

茅以升班學子與設計大師孟凡超(左3)合影

4日上午,參會來賓實地參觀考察了港珠澳大橋島隧工程東、西人工島及沉管隧道,對恢宏素雅的清水混凝土建筑群、古典莊重的青銅橋頭堡、舒暢亮麗的海底隧道及簡約舒適的室內裝潢連連稱贊。港珠澳大橋珠聯璧合的設計理念給人帶來了不一樣的觀感,在品質方面更是一絲不茍、精益求精,體現了以林鳴同志為代表的港珠澳大橋建設者的大國工匠精神。

人工西島建筑群

茅以升班學子與交通運輸部原總工程師鳳懋潤(左4)、茅以升基金會副秘書長沈春革(左3)合影

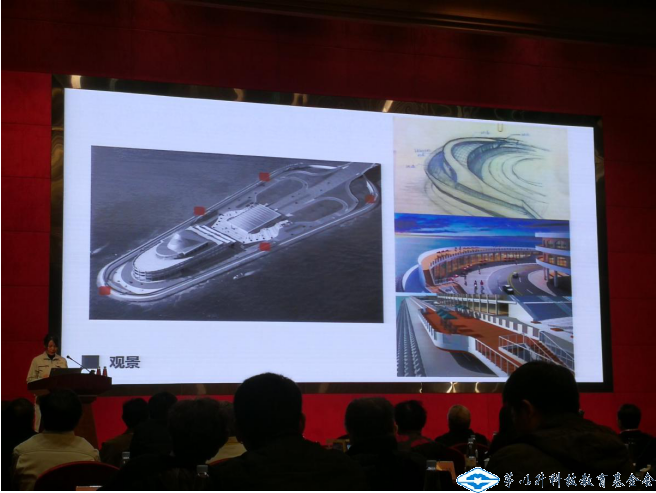

4日下午,研討會一開始,中國交建總工程師、島隧項目總經理林鳴表達了島隧工程數千人在海上連續七年作業的不易。作為建設者,也對即將交付的大橋依依不舍,這也是與人生七年、與港珠澳大橋的惜別。嘉賓們還聆聽了中交四航勘察設計院副總工程師馮穎慧女士關于《港珠澳大橋島隧工程美學探索與實踐》的專題匯報。在匯報中,馮總就綜合自然環境、使用功能、人文內涵和科技要素,對項目各個建筑物的體態和空間細節進行了生動演講。用最普通的材料、極簡的元素、精湛的工藝,啟發另一角度的工程美學感受、判斷和標準,現場不時傳來熱烈的掌聲。港珠澳大橋島隧工程設計總負責人、項目副總經理劉曉東也暢談了島上建筑建設體會。報告結束后,項目主要設計施工人員與在場嘉賓進行了經驗分享交流,新時代的大國工匠精神激勵著在場橋梁工作者和學子積極探索,繼往開來。

馮穎慧作專題匯報

5號上午,美國工程院院士、中國工程院外籍院士鄧文中、交通運輸部原總工程師鳳懋潤、中交公路規劃設計院副總經理孟凡超和艾奕康亞洲有限公司顧問、香港特區政府土木工程拓展署前署長劉正光分別就《橋梁結構與美觀》、《工程美是工程品質的內涵》、《港珠澳大橋工程品質和景觀文化》和《香港橋梁美學設計理念和實例》進行了精彩的演講。鳳懋潤先生在演講中還引用了茅以升先生的“橋梁是一國文化之表征”的觀點,從錢塘江大橋的美學到港珠澳大橋的的美學闡述土木工程的文化內涵和極致美感,茅以升班學子認真聆聽,激動地表示:“原來土木工程還可以這么有美感,我們越來越為所學的專業感到驕傲自豪!”

鄧文中院士作報告

參加論壇的學生們也被大橋建設者的精神所感動,他們表示港珠澳大橋帶給他們的不僅是壯麗的視覺沖擊,還有強烈的民族自信,這個世紀工程的順利完工代表著中國的橋梁島隧等專業走在了世界的前列,讓中國再次成為世界矚目的焦點。大橋背后建設者們的工匠精神也非常令人震撼和感動,作為土木工程專業的學生,他們表示要繼承和發揚大國工匠精神,努力學習專業知識,同時培養自身文化內涵,像茅老一樣為祖國建設貢獻力量!

據悉,港珠澳大橋東連香港,西接珠海、澳門,是集橋、島、隧為一體的超大型跨海通道,全長超過50公里,設計使用壽命120年,是在“一國兩制”框架下,粵港澳三地首次合作共建的超大型工程。島隧工程是大橋的控制性工程,需要建設兩座各10萬平方米的人工島、6.7公里的海底沉管隧道,實現橋梁和隧道的轉換。于2017年7月實現了隧道及大橋全面貫通。2017年底實現亮燈、具備通車條件。港珠澳大橋島隧工程于2月6日交工驗收。

茅以升班學子與茅以升基金會秘書長茅玉麟(右4)、港珠澳大橋局局長朱永靈(左5)、中交建總工林鳴(左4)、茅以升基金會副秘書長沈春革(左3)合影