橋梁是這樣一種建筑物,

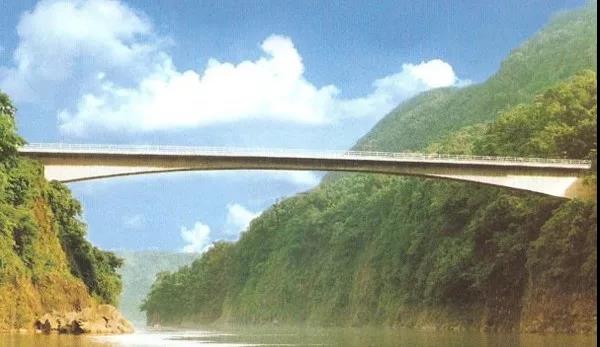

它或者跨過驚濤駭浪的洶涌河流,

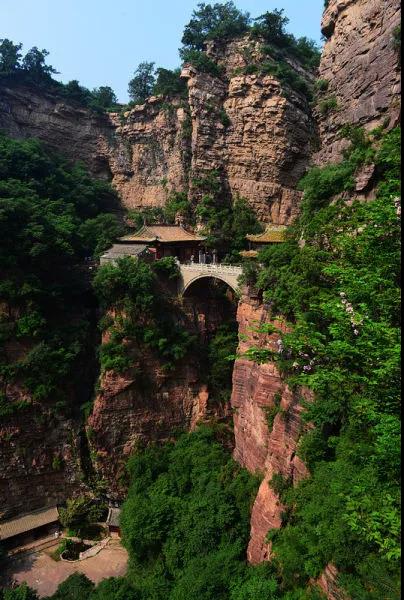

或者在懸崖陡壁間橫越深淵險谷,

但在克服困難、改造了大自然開辟出新道路以后,

它卻不阻擋山間水上的原有交通而產生新的障礙。

橋是為了與人方便而把困難留給自己的。

人們正當在路上走得痛快時,

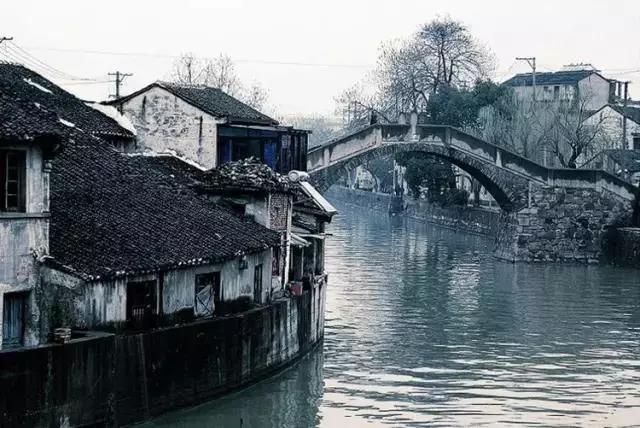

忽然看到前面大河擋路,

而河上正好有一座橋,

這時該暗自慶幸,

果然路是走對了。

造橋是不簡單的。

它要象條紐帶,

把兩頭的路,

連成一體,

不因山水阻隔而影響路上交通。

不但行車走人,

不受重量或速度的限制,

而且凡是能在路上通過的東西,

都要能一樣地在橋上通過。

如果能把橋造得象路一樣,

也就是說,

造得有橋恍同無橋,

這造橋的本領就夠高了。

橋雖然也是路,

但它不是躺在地上而是懸在空中的,

這一懸,就懸出問題來了。

所有橋上的一切重量、風壓、震動等等的“荷載”都要通過橋下的空間,

而傳到水下的上石地基,

從橋上路面到水下地基,

高低懸殊,

當中有什么“階梯”好讓上面荷載,

層層下降,安然入地呢?

這就是橋梁結構:

橫的橋身,

名為“上部結構”,

豎的橋墩,

名為“下部結構”。

造橋本領就表現在這上下結構上。

橋的上下結構是有矛盾的。

要把橋造得同路一樣牢固,

上部結構就要很堅強,

然而它下面是空的,

它只能靠下部結構的橋墩作支柱,

橋墩結實了,

還要數目多,

它才能短小精悍,

空中坐得穩。

但是,橋墩多了,

兩墩之間的距離就小了,

這不但阻遏水流,

而且妨礙航運。

從船上人看來,

最好水上無橋,

如果必須造橋,

也要造得有橋恍同無橋,

好讓他的船順利通過。

橋上陸路要墩多,

橋下水路要墩少,

這矛盾如何統一呢?

很幸運,

在橋梁設計中,

有一條經濟法則,

如果滿足這個法則,

就可統一那個矛盾。

這個法則就是上下部結構的正確比例關系。

橋的上下結構是用多種材料造成的。

材料的選擇及如何剪裁配合,

都是設計的任務。

在這里有兩個重要條件,

一是要使上層建筑適應下面的地基基礎,

有什么樣的基礎,

就決定什么樣的上層層建筑,

上層建筑又反過來要為鞏固基礎而服務;

一是要把各種不同性質、不同尺寸的材料,

很好結合起來,

使全座橋梁形成一個整體,

沒有任何一個孤立“單干”的部分。

縱然上部結構和下部結構各有不同的自由活動,

也要步調一致,

發揮集體力量。

橋的“敵人”是既多且狠的:

重車的急駛、狂風的侵襲、水流的沖擊.

地基的沉陷等等而外,

還有意外的地震、爆破、洪水等災害。

橋就是靠著它的整體作用來和這些敵人不斷斗爭的。

橋的上下部結構要為陸路水路交通同等服務,而困難往往在水路。

水是有漲落的,

水漲船高,

橋就要跟著高,

這一高就當然遠離陸路的地面了。

地面上的交通如何能走上這高橋呢?

這里需要一個“過渡”,

一頭落地,

一頭上橋,

好讓高低差別,

逐漸克服,

以免急轉直上。

這種過渡,

名為“引橋”,

用來使地面上的路,

引上“正橋”。

引橋雖非正橋,

但卻往往比它更長更難修。

可見,

一座橋梁要在水陸交通之間,

起橋梁作用,

就要先在它自己內部很好地發揮各種應有的橋梁作用。

整體的橋梁作用是個別橋梁作用的綜合表現。

茅以升科技教育基金會古橋委員會秉承茅老遺愿, 是致力于中國古代文化遺產之古橋文化保護以及古橋科普知識的普及和推廣的學術性和科普性公益平臺, 愿為中國古橋遺產屹立于世界橋梁文化遺產之林貢獻自己的力量。