本文摘自|康志保著作《橋典 橋景 橋趣》

編輯|古橋委員會

江南水鄉名城蘇州,約有橋300多座,而被詩人墨客吟誦最多的是楓橋。因而明朝詩人高啟(1336-1374)在《楓橋詩》中不無感慨地寫道:“畫橋三百映江城,詩里楓橋獨有名;幾度經過憶張繼,烏蹄月落又鐘聲。”

一、一詩

正如詩中所言,令楓橋揚名四海的是唐朝詩人張繼的一首詩,名曰《楓橋夜泊》:

楓橋夜泊

【唐】張繼

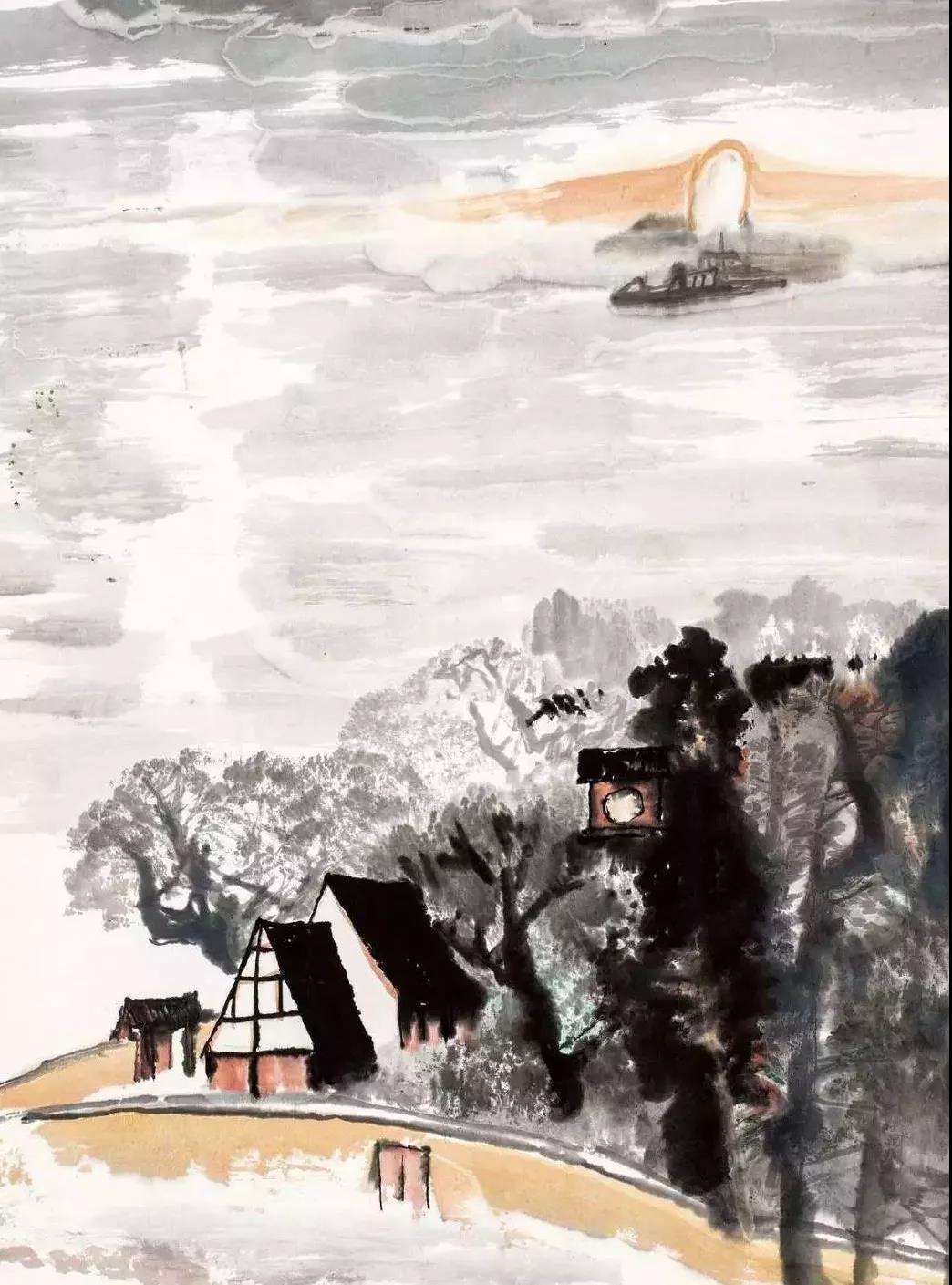

月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。

姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。

據說,這是詩人張繼趕考落地,郁郁回鄉,途徑此處,揮毫寫下的詩篇,詩中把旅途中的愁客與周圍幽美的深秋景色,如音似畫般地描繪了出來。彎月、客船、江楓、漁火、烏蹄、鐘聲、有明有暗、有靜有動、有音有畫。短短的28個字,寫出了一個悠遠曠達、逼真深刻的意境。 全詩沒有出現一個橋字,但全篇都是緊緊圍繞著橋來寫。為此,這首詩便成為了膾炙人口、千古絕唱的好詩。更因為這首詩,使楓橋名聲大振,中外聞名。

二、一橋

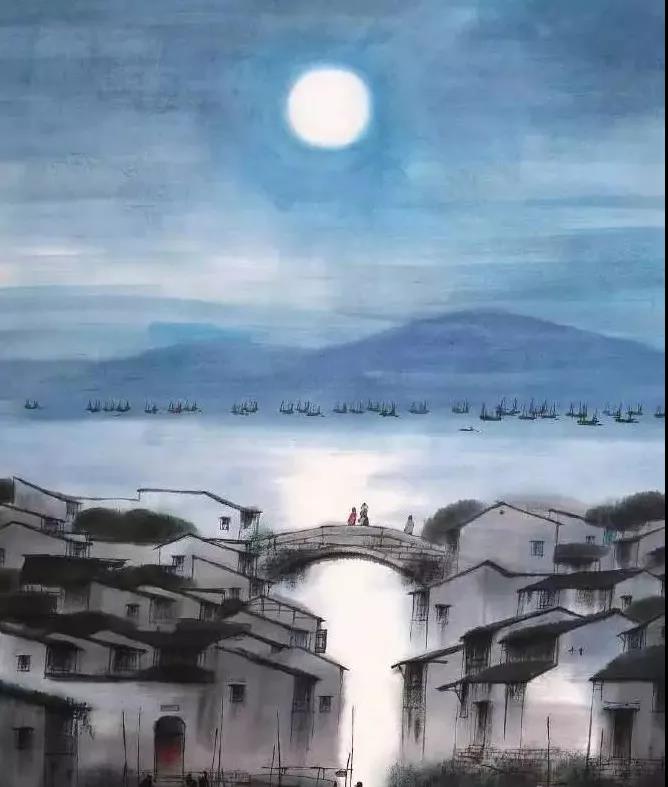

楓橋,舊稱封橋,位于蘇州西北七里小鎮楓橋鎮,橫跨于運河支流之上。 楓橋只是一座江南普通的月牙形單孔石拱橋,長39.6米,高7米,寬4.2米,跨徑10米。始建于唐代,據推斷距今至少已有1200多年的歷史。 明崇禎末年,清乾隆三十五年(1771)都曾修繕過,現存的楓橋為清同治六年(1867)重建的。 據史略記載,古時這里是水陸交通要道,設護糧卡,每當漕糧北運經此,就封鎖河道,故名為“封橋”。

楓橋自張繼之后,為歷代詩人所歌詠。 晚唐詩人杜牧在《懷吳中馮秀才》中寫道:

長洲苑外草蕭蕭,卻憶重游歲月遙;

唯有別時今不忘,暮煙秋雨過楓橋。

南宋詩人俞桂在《楓橋詩中》寫道:

昔年曾到楓橋宿,石岸旁邊系小船。

宋代大詩人陸游于乾道六年(1170年)六月赴蜀途中經過楓橋時作的一首詩是《宿楓橋》,詩云:

七年不到楓橋寺,客枕依然半夜鐘;

風月未須輕感慨,巴山此去尚千重。

南宋時被稱為是田園大詩人的范成大也曾寫過一首詩,名為《楓橋》:

“朱門白碧枕灣流,桃李無言滿屋頭;

墻上浮屠路旁堠,送人南北管離愁。”

明代詩人高啟在《將赴金陵始出閶門夜泊》中寫道:

“正是思家起頭夜,遠鐘獨枮棹宿楓橋。”

三、一寺

寒山寺古圖

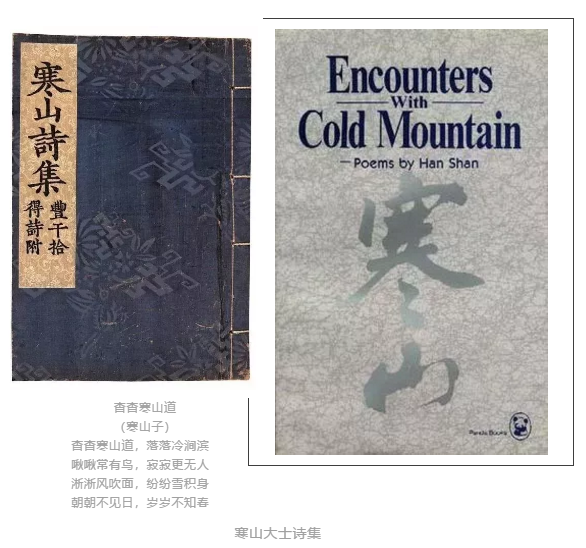

與楓橋毗鄰的是寒山寺,始建于梁代,距今已有1400多年的歷史。因唐時名僧寒山在此任過主持,遂將楓橋寺易名為“寒山寺”,至今在大殿佛旁嵌有寒山子詩36首。

明代著名大畫家唐寅(字伯虎)也以七律寫了一首楓橋的詩,名曰《寒山寺》,詩中寫道:“金閶門外楓橋路,萬家月色迷煙霧;譙閣更殘角韻悲,客船夜半鐘聲度。樹色高低混有無,山光遠近成模糊;霜華漫天人怯冷,江城欲曙聞啼鳥。”

清代詩人姚配寫的一首詩是《夜過寒山寺》,其中兩句為:“只有疏鐘添客恨,瀟瀟暮雨過楓橋。” 據《秋燈叢話》記載,清代詩人王士禎在蒙蒙雨夜中去感受楓橋情趣,詩興大發,寫絕句兩首,其一曰:“日暮東塘至落湖,孤蓬泊處雨瀟瀟;疏鐘夜火寒山寺,記過吳楓第幾橋。” 其二曰:“楓葉蕭條水驛空, 離居千里悵唯同;十年舊約江南夢,獨聽寒山半夜鐘。”

這些不同年代,不同風韻的詩作,無疑使楓橋更為光彩照人,但最為突出的還是張繼的那首《楓橋夜泊》。寒山寺東曾有一座詩碑專載此詩,素為寒山寺勝景,可惜幾度興廢。1993年重新用漢白玉刻制了一座新碑,高0.6米,寬1.1米,由全國第四屆書法比賽一等獎獲得者84歲書法家瓦翁書寫,由被譽為“江南碑刻第一刀”的名家時忠德鐫刻,現已成為一個新的景觀。

四、一鐘聲

寒山寺“夜半鐘聲”的鐘,初為唐代所鑄,可惜早已失傳。明嘉靖年間,重鑄巨鐘,并建有鐘樓,聲音洪亮,可達數里之外,但后來流入日本,康有為有詩云:“鐘聲已渡海云東, 冷盡寒山古寺楓”。以后,日本雖又送回一種,但已不是原物。現在懸與寒山寺鐘樓的大鐘,為清光緒三十年(1905年)仿舊鐘式樣重鑄的,鐘高一人,需3人合抱,堪稱巨制。

“夜半鐘聲”的習俗雖早在《南史》中即有記載,但把它寫進詩里成為詩歌意境的點眼,卻是張繼的創造。

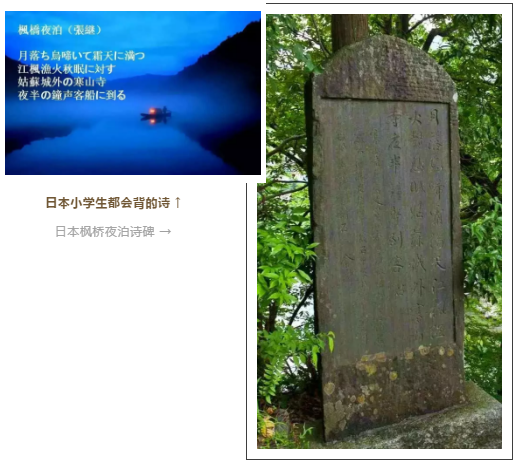

現在每到年底,都有眾多的中外游客來聽鐘聲。特別是日本的多家旅行社,總要組織“元旦聽鐘聲訪華團,多達數千人。

他們在除夕之夜盤坐在寒山寺鐘樓的廣場上,一邊背誦著張繼的名詩,一邊聆聽著108下的鐘聲,以求在新的一年里帶來平安和好運。 據說日本的小學生幾乎都會背誦這首詩。

在日本的青梅山國家公園里還仿建了一座寒山寺,亦建有鐘樓與詩碑。 1999年1月1日, 蘇州某網站通過國際互聯網直播‘新年聽鐘聲’活動,上網收看者近萬人。 此后便成為一個非常吸引人的重要節日。

本文摘錄自康志保先生著作《橋典 橋景 橋趣 ~ 中國橋梁文化擷珍》,版權歸原作者所有。在此再次對作者表示敬意和感謝。如需轉載請聯系原作者。

圖片來自網絡,版權歸原作者。