索橋借此文祝賀中國的都江堰、靈渠、姜席堰和長渠成功入選為2018年(第五批)世界灌溉工程遺產。同時向大家介紹與都江堰密不可分的古今名橋安瀾.

本文摘自|茅以升先生著作《橋梁史話》

編輯|古橋委員會

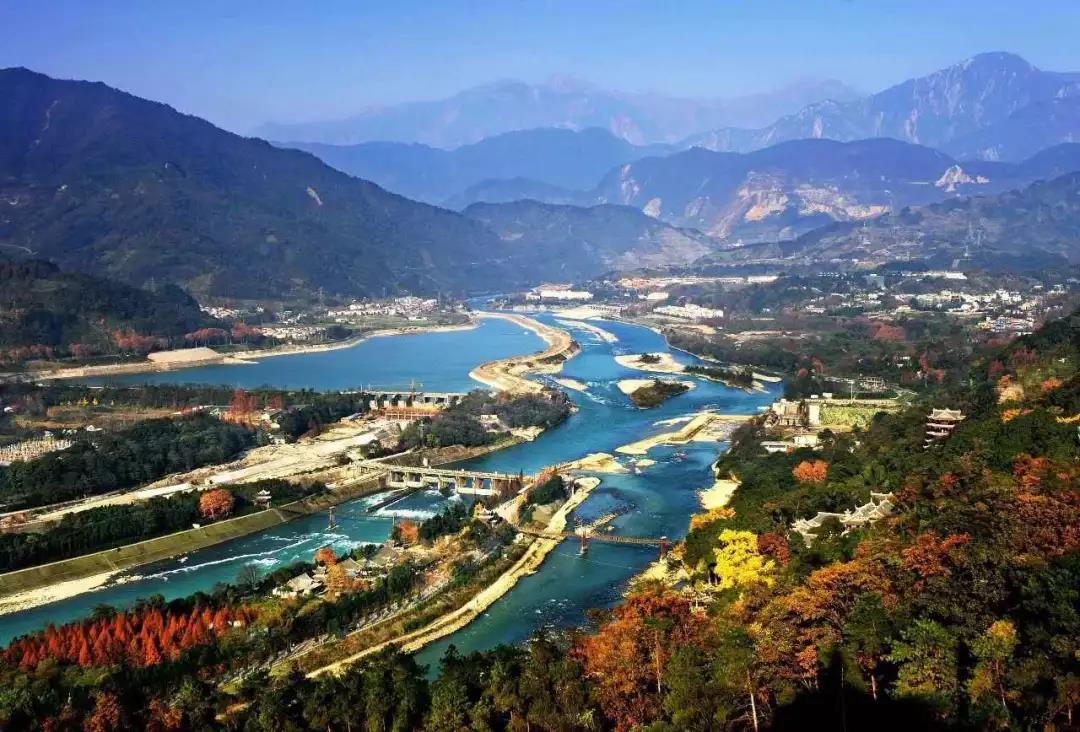

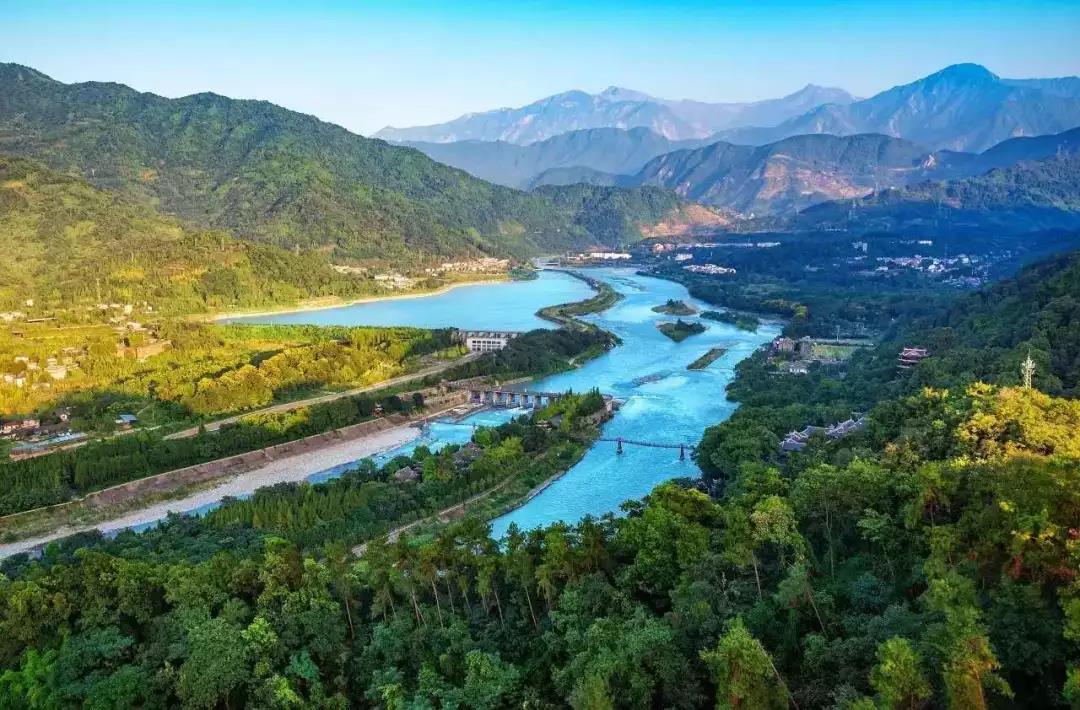

都江堰灌溉工程

索橋出現的時代比較早, 古籍中記載很多, 這一橋型的出現, 首先是由于地勢使然。 在崇山深谷、急流洶涌的險阻地帶,既不能架舟橫渡,更無法筑墩架橋,而隔水相望的人民,只有采取凌空懸渡的辦法,來解決兩地的交通。早期處于試驗階段的“度索尋橦”,是竹索笮橋的先驅。竹索笮橋見于秦李冰七星橋之一,則最原始的藤溜索,時代當然更為古遠了。 后漢李膺、唐獨孤及形容這種溜索,有 “人懸半空,度彼絕壑”,“頃刻不戒,隕無底壑”。唐僧智猛說:“窺不見底,影戰魂栗。” 可見初過懸索心理的緊張,達于極點。

... ....

竹索,古寫作“莋” ,亦通“笮”。 唐李吉甫所寫《元和郡縣志》稱:昆明, “李漢定笮。凡言笮者,夷人于大江水上置藤(或竹索)橋,謂之笮”。又記四川成都內外江:“大江一名汶江,一名流江,經縣(成都)南七里。蜀守李冰穿二江,成都中皆可行舟,溉田萬頃。蜀中又謂流江為懸笮橋水。 ”

竹索橋發源于西南,在秦通蜀之前,這樣的橋梁早就存在,公元前3世紀,只是最早的記載。

安瀾橋宋代名為珠浦橋

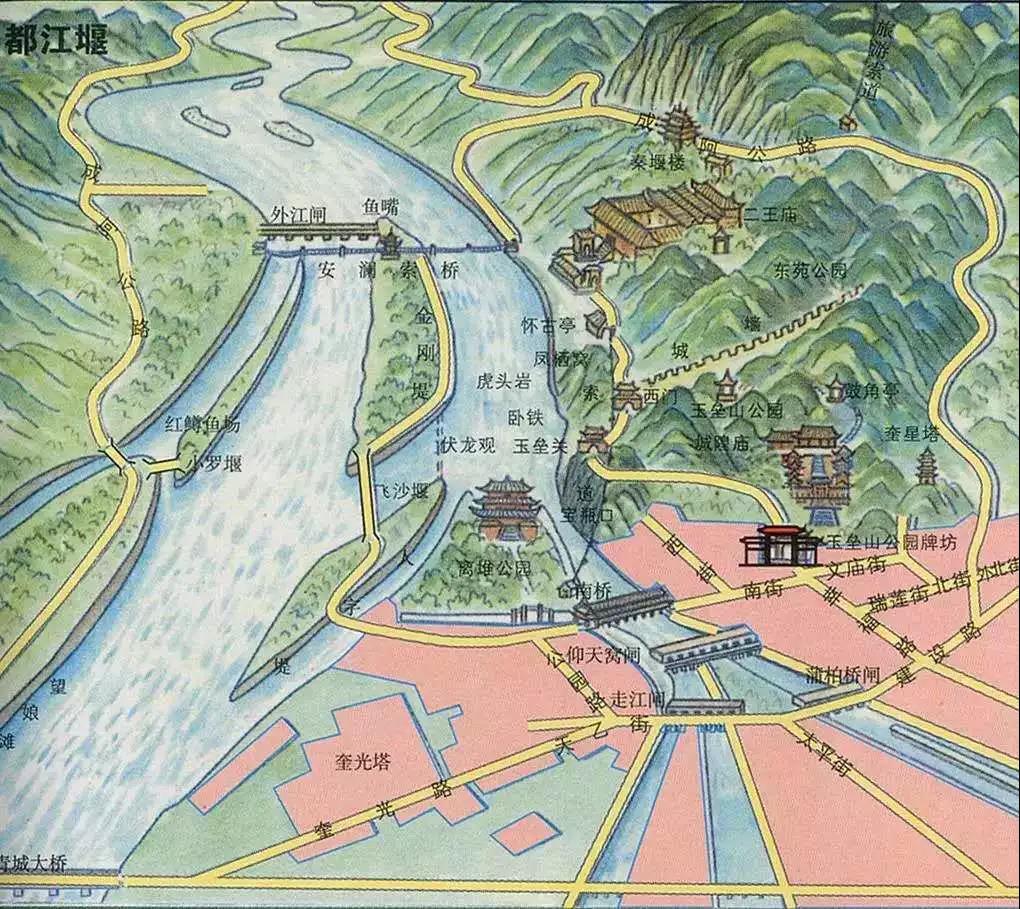

珠浦橋在四川省灌縣西北岷江分為外江和內江的“浦”上,其下即都江堰的“魚嘴”。 原為竹索橋,長320米, 1964年改為鋼索橋,長240米。

這座橋不在公路干線的孔道上,橋上不能行駛汽車,但于來往灌縣的行旅及都江堰在內江與外江歲修時的過江運輸,極為需要。都江堰范圍內,有二王廟及伏龍觀,解放前,川西各縣人民來此觀光的很多,橋上交通,最稱繁盛。

珠浦橋和都江堰 (都江為岷江古稱)

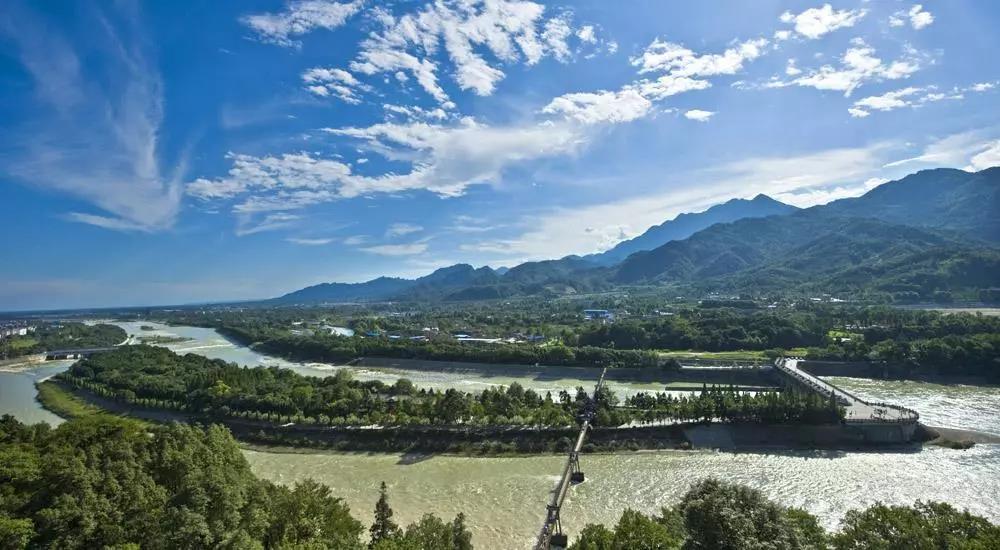

珠浦橋和都江堰是分不開的。都江堰是川西成都大平原上一套完整的農田灌溉系統的總稱, 這個灌溉系統已有2200多年的歷史。 都江堰本身,原為岷江中的一個沙洲,將江分為內外兩股,其內江分出后,在灌縣城西為一山所阻,折入岷江, 與外江合并,山名灌口山。

秦代李冰任四川太守時(公元前251年)將這山鑿開一個缺口,讓內江流出,與成都平原各河川匯合,組成一個灌溉系統。李冰開鑿灌口山之處名離碓,故《史記?河渠書》中云“蜀守冰,鑿離碓”。因鑿山而開出的缺口,名寶瓶口。灌山口也名為金灌口,或玉壘山。

為了穩定內外兩江的分流,岷江沙洲兩岸,各筑起了石堤一道,名內外金剛堤。兩堤在沙洲分水尖端相遇,形成沙洲的魚嘴。內江經過寶瓶口的流量,具一定限度,過此限度,則超出的流量及所挾泥沙,在未到寶瓶口前,即從飛沙堰漫溢,而在沙洲尾流入岷江。通過各種控制設施,內外兩江得到適度調節,防洪引水,保證了岷江的航運及灌溉功能。 自李冰創始,2000多年來,都江堰水利工程,逐漸改進, 到解放后,得到系統的更大的發展。

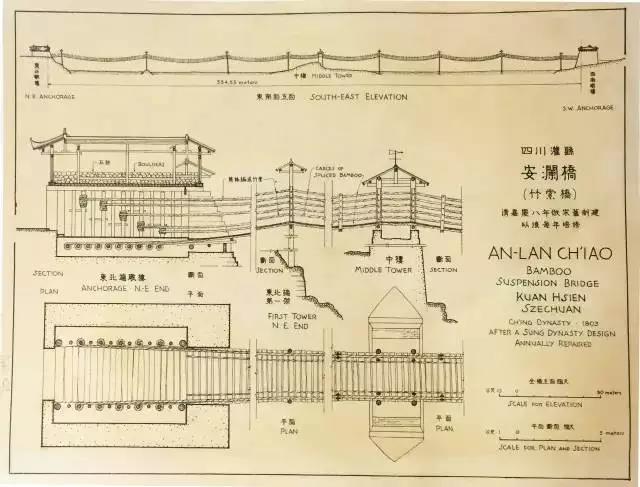

梁思成手繪安瀾橋

珠浦橋何時創建,尚未查得記載,唯知在宋代(公元960-1279年)時,名平事橋(根據灌縣文物保管所1965年“簡介”)。 橋名“珠浦”, 因“浦”為“大水有小口別通者”(見《風土記》)。 而“珠浦”則是因與寶瓶口、金灌口、玉壘山等配合而被賜以嘉名。這橋在明末(公元1628-1643年)與都江堰同時被毀,到清嘉慶八年(公元1803年)方重建,改名為安瀾橋。

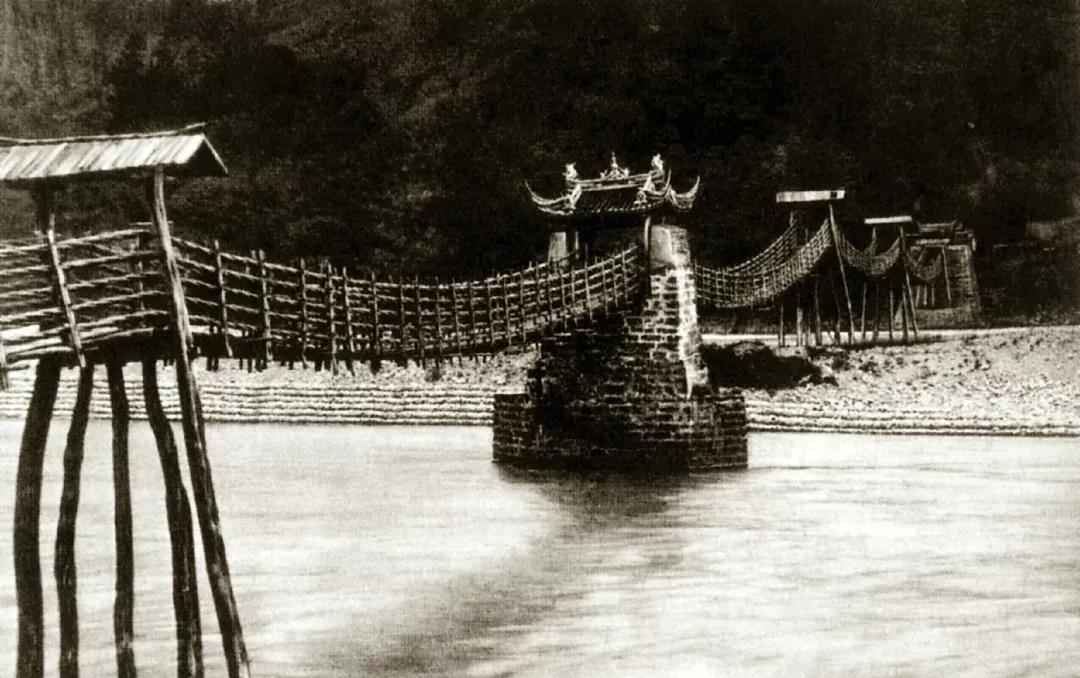

《四川通志》云:“其制兩岸槧石為穴,犍石為籠,夾植巨木,屹砥湍流,編竹繩跨江,橫闊一丈,離水面五丈,長一百二十丈。”《灌縣志》云:橋在縣“西二里 … …崇德廟(即二王廟)前,舊有索橋,即珠浦橋也,久廢,設義渡以濟往來,每當夏秋水溢,常有覆溺之患。 嘉慶八年… … 仿舊置建立,長九十丈,高二丈二尺,闊一丈,名安瀾橋”。

四川灌縣安瀾橋 (珠浦橋)

安瀾橋即古珠浦橋,位于四川省灌縣西二里,竹索橋。宋淳化元年(公元990年)大里評事知永康軍梁楚建。淳熙四年(公元1177年)范成大有《渡繩橋記》云:“橋長百二十二丈,分為五架,廣十二繩排聯之,上布竹箅,攢立大木數十于江沙中,輦石固其根。”清嘉慶十二年(公元1807年),塾師何光德夫婦相繼修橋,橋長九十丈。1975年,仿舊式改為鋼絲索橋。 計8孔。

“編竹繩跨江”的竹索橋,其結構如下:以竹絲編成竹纜,粗如碗口,陸續接長,橫跨全江。 其兩端繞系于橫臥大木碾,轉動木碾時拉緊竹纜,以免下垂過度。大木碾安置于木籠內,木籠位于兩岸石巖中所鑿的石室。

竹纜10根平列,上鋪木板為橋面,可以行人,兩旁各有較細竹纜6根,作為欄桿。由于橋底竹纜太長,下面用木排架8座及石墩1座承托,將橋分成九孔,全長320米,一孔最大跨度61米。 每座木排架用大木樁5根,打入江底,中用橫木連接,下有石塊堆砌,其兩邊木樁較長,形成斜柱。石墩1座,位于江堰的魚嘴上,內有石室,亦為大木碾,可以拉緊竹纜,其作用與兩岸的大木碾相同。

這座橋,以竹為纜, 以木為樁, 都是就地取材。與都江堰的水利工程相似,用竹籠裝石,筑成堤堰,用竹木綁成三腳架的“榪槎”。放在水邊,堆上黏土,成為臨時攔水壩,費省效宏,簡單易行。足見歷代勞動人民的巧思高藝。

安瀾索橋是聯系漢、藏、羌族人民的紐帶

竹材的強度甚高,幾與鋼鐵相近,但易受氣候影響,雨淋水浸,容易伸長;氣候干燥,又易收縮;因而使用時間受了限制。竹索橋必須隨時查看,經常檢修,并規定三年大修一次。珠浦橋附件有竹林,用新竹換舊竹,舊竹除可利用者外,以之出售,料價可抵修橋工費,是個自力更生的維修方法。

橫跨都江堰灌溉工程的安瀾橋

竹索橋的缺點,與一般索橋相似,缺乏剛性,人行其上,最怕橋身搖晃。《黔書》中描述盤江鐵索橋云:“然絙長力弱,人行橋上,足左右上下, 絙輒因之而升降,身亦為之搖撼,眩暈不克自持,乘車馬者至此必下,且不容二人接武而行, 必待前者涉岸,后者始登,若強而相躡,震動愈甚。”珠浦橋雖用竹索,行人尚未如此驚恐。

1964年,隨著都江堰的發展,將竹索改為鋼索,承托纜索的排架木樁,改為鋼筋混凝土樁,橋身更加穩定。由于在江堰魚嘴上興修發電站,橋身縮短為240米。珠浦橋化險為夷。萬民歡頌。